Comment bâtir un storytelling visuel gothique sans recours au surnaturel

Dans un univers où l’obscurité ne se réduit pas à un simple décor surnaturel, construire un storytelling visuel gothique exige une maîtrise profonde des signes, des textures et des émotions que porte ce style. Le gothique se dérobe aux échelles familières pour plonger dans des profondeurs sensibles, où la beauté de ténèbres s’exprime sans artifices magiques ni créatures vampiriques. Entre éclats obscurs et ombres élégantes, il s’agit alors d’habiter le noir non comme un voile de peur, mais comme une réverie sépulcrale, un manuscrit ouvert sur les échos de l’encre et les portraits de l’ombre. Dans ce dédale d’artisanat macabre et de mystique moderne, chaque image s’apparente à un fragment de mémoire, un frisson d’histoire que le design porte avec une gravité nouvelle. Ce voyage au cœur du storytelling visuel gothique sans recours au surnaturel explore l’âme même du noir, révélant les pistes pour tisser des narrations puissantes, intimes et durables.

Les fondements du storytelling visuel gothique sans surnaturel : immersion dans un univers d’ombres élégantes

Pour s’aventurer dans le storytelling visuel gothique sans faire appel au surnaturel, il convient d’abord de déconstruire les clichés attachés à ce style. Le noir y est une couleur vivante, chargée de nuances et de vibrations, une « nocturne tale » sensible qui invite à une perception autre. Il s’agit de raconter à travers des images un récit ressenti, un souffle qui traverse les matériaux et les gestes, plutôt que de recourir à un fantastique explicite. Cette approche privilégie une esthétique lourde de symboles subtils, une ambiance dense qu’on pourrait décrire comme un luxe sombre capable de convoquer des émotions complexes.

La démarche engage à choisir des éléments visuels qui parlent d’eux-mêmes, capables d’évoquer une atmosphère à la fois mystérieuse et élégante, entre résonnance historique et contemporain obscur. Ainsi, les textures – velours côtelé, dentelle noire, cuir usé – deviennent des portes d’entrée vers une ambiance incarnée, presque tactile. Quand elles sont mises en scène avec soin, elles tissent un lien profond avec le spectateur, comme un écho vibrant d’âmes oubliées que la lumière juste caresse.

- Choix des couleurs : favoriser les tonalités sourdes – bleus indigo, gris anthracite, violets profonds – en complément du noir pur.

- Matériaux évocateurs : privilégier les étoffes fades ou brillantes, matières vieillies, armures de tissu ou cuivre mat.

- Iconographie suggestive : éviter les symboles surnaturels, mais préférer des motifs comme des clés anciennes, horloges arrêtées, armoires anciennes.

- Composition rigoureuse : utiliser l’asymétrie maîtrisée, le jeu d’ombre et lumière pour créer du mystère sans besoin de monstres.

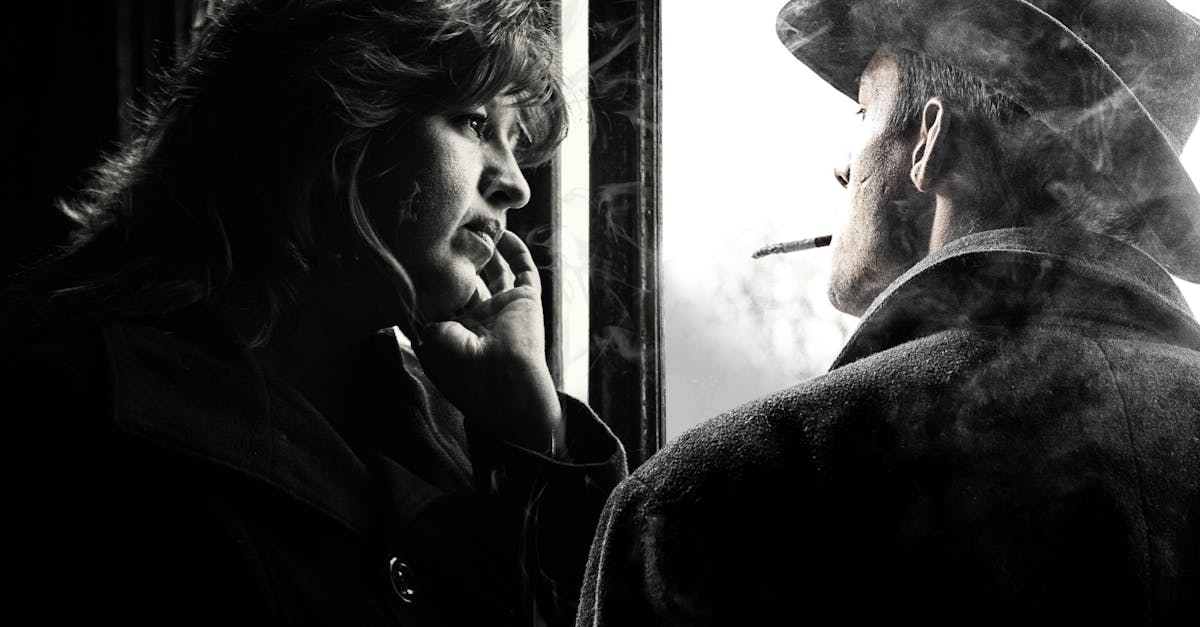

Dans ce cadre, le portrait subjectif s’inscrit au cœur du storytelling. Les « portraits de l’ombre » ne cherchent pas à représenter un être surnaturel, mais à capter une présence évanescente, un instant suspendu dans un espace où le temps semble lui-même pris dans un voile d’obscurité. Ce choix artistique établit une proximité avec l’audience, une invitation à s’immerger dans une « nocturne tale » vécue dans l’intimité du regard et de la matière.

| Élément visuel | Fonction dans le récit gothique | Effet recherché |

|---|---|---|

| Textures veloutées | Créer une atmosphère tactile et dense | Évoquer une présence physique douce et mystérieuse |

| Horloges arrêtées | Symboliser l’arrêt du temps, l’éternité suspendue | Provoquer un sentiment de mélancolie et de mémoire |

| Jeu lumière/ombre | Mettre en valeur la forme et créer du mystère | Créer de la profondeur narrative sans effets explicites |

| Vêtements sombres à couper véhément | Définir le caractère et l’identité visuelle | Susciter l’éclat sombre, l’élégance intuitive |

Apprendre à utiliser ces principes est un premier pas vers la maîtrise du storytelling visuel gothique. Cette méthode évite l’écueil d’un style superficiel ou dogmatique, et privilégie une écriture visuelle riche et profonde, à même d’invoquer la beauté de ténèbres sans artifices surnaturels.

Créer une narration gothique puissante à travers des images évocatrices et nuances subtiles

Construire une histoire dans un univers où la magie explicite n’est pas la clé, demande de porter attention à chaque détail de l’image et à la progression visuelle qu’elle implique. Le gothique nourrit son imaginaire dans la suggestion, la métaphore, les contrastes délicats entre éclats obscurs et zones de silence visuel. Chaque scène, chaque cliché devient alors une « réverie sépulcrale », un fragment à la fois élégant et inquiétant.

Pour donner vie à ce récit, voici quelques pistes essentielles pour enrichir votre storytelling :

- Des images évocatrices : choisissez des visuels où la lumière se fait rare et travaille sur des formes à peine détaillées, laissant l’interprétation ouverte.

- Couleurs comme langage : préférez une palette restreinte, avec un focus sur le noir et ses dérivés, qui soutiennent une émotion sourde et introspective.

- Progression visuelle : organisez vos images pour guider le regard dans un mouvement fluide, jouant avec la profondeur de champ et les zones de flou partiel.

- Symbolisme latent : glissez des touches signifiantes comme un bouquet fané, une cage vide, ou un miroir craquelé, pour enrichir le sens sans forcer l’usage d’éléments fantastiques.

- Ambiances sonores suggérées : dans le cadre digital, accompagner l’image d’éléments sonores subtils ou invisibles, comme le souffle du vent ou un soupir lointain, intensifie la réceptivité émotionnelle.

La force du gothique sans recours au surnaturel repose aussi sur la composition même des visuels. Celle-ci doit susciter une émotion immédiate tout en invitant à une contemplation plus profonde. Le mélange de rigueur formelle et de chaos contrôlé est l’un des leviers les plus puissants du storytelling visuel gothique. Une juxtaposition d’éléments aussi bien architecturaux qu’artisanaux – telle la finesse d’un tissu déchiré ou les contours d’un bâtiment ancien – donne de la complexité à l’histoire racontée.

| Technique visuelle | Description | Impact sur le spectateur |

|---|---|---|

| Lignes brisées | Utilisation de ruptures dans la composition pour créer une tension visuelle | Susceptible de générer un sentiment d’inquiétude ou de fracture intérieure |

| Flou artistique | Mise en valeur partielle des sujets pour susciter mystère et profondeur | Invite à la réflexion et à l’imagination |

| Textures contrastées | Opposition claire entre doux et rugueux, ancien et moderne | Favorise la richesse émotionnelle et sensorielle |

Exploitée avec finesse, cette stratégie stimule une intensité émotionnelle qui dépasse l’appréciation purement esthétique, faisant du design un écrin où la « mystique moderne » se déploie sans artifices surnaturels. Il s’agit bien de capter l’âme d’un univers et de la retranscrire en images vibrantes, résonnant avec chaque « nocturne tale » que le regard traverse.

Artisanat macabre et textures : le luxe sombre au service du récit

La place du « luxe sombre » dans le storytelling visuel gothique est essentielle. Bien loin du clinquant, ce luxe s’exprime dans la sophistication rude, dans cette alchimie fragile entre raffinement et matière brute. L’artisanat macabre n’est pas un simple accessoire; il est la colonne vertébrale d’un récit où chaque pièce, chaque textile raconte une histoire qui couve dans le silence.

On parle ici d’une composition visuelle dans laquelle la lourdeur des tissus et le poids des accessoires deviennent des incarnations symboliques. Le cuir patiné, le brocart sombre, les chaînes délicatement rouillées n’évoquent pas un surnaturel, mais l’incarnation d’un passé touffu, d’un monde absent mais ressenti. Ces nappes de matières permettent de modeler l’ambiance, de faire sentir l’épaisseur de la mémoire, les cris silencieux des ombres élégantes.

- Choix des matériaux : privilégier les étoffes naturelles mais épaisses, les métaux matifiés, les textures rugueuses.

- Aspect des détails : chaque élément doit suggérer une histoire ancienne, une « réverie sépulcrale » faite d’usure maîtrisée.

- Association des contrastes : mêler les reflets passés à la noirceur des fonds, créant un éclat sombre et riche.

Les portraits de l’ombre dans ce contexte deviennent des prêtres d’une élégance funèbre, boycottant la lumière froide pour mieux la capturer en nuances chaudes et mat. Ce réalisme poétique sort l’esthétique gothique d’un simple rôle de folklore pour en faire un langage sensible d’expression et de mémoire.

| Texture/Matériau | Symbolique | Rôle narratif dans le storytelling |

|---|---|---|

| Cuir patiné | Histoire et usure du temps | Donne du poids au personnage, suggérant une vie dense |

| Brocart sombre | Raffinement mystérieux | Évoque un luxe souterrain et réservé |

| Chaînes rouillées | Captivité et libération ambivalente | Insuffle une tension dramatique fine |

Explorer ces choix, c’est offrir une porte vers un autre temps, un autre espace où chaque détail compte et où l’ombre elle-même semble raconter ses propres contes, « Nocturne Tales » chuchotées avec ferveur.

Intégrer la progression visuelle pour une immersion narrativement efficace

Dans un environnement dépourvu du surnaturel, la progression dans la narration visuelle gothique repose énormément sur l’évolution du regard et la construction d’une dynamique émotionnelle. Il ne suffit pas de juxtaposer de belles images, il faut les ordonner, les disposer en une séquence qui révèle peu à peu les « éclats obscurs » d’une histoire plus vaste.

Cette progression est une promenade délicate dans les zones d’ombre et de lumière, jouant avec la résonance émotionnelle et la profondeur psychique. Chaque image agit dans un rôle précis, comme un chapitre d’un vieux manuscrit enluminé que l’on déplie devant soi.

- Début sobre : poser une atmosphère, suggérer sans révéler.

- Milieu intense : introduire les détails émotionnels, les tensions invisibles.

- Fin apaisée ou ambiguë : ouvrir vers une lecture multiple, laisser l’imaginaire libre.

L’œil du spectateur doit être guidé comme dans un « luxe sombre » feutré, chaque transition étant pensée comme un passage de seuil vers une nouvelle couche narrative. Ce travail de composition dépasse la simple esthétique pour s’inscrire dans le domaine de l’expérience.

| Phase narrative | Objectif | Techniques visuelles associées |

|---|---|---|

| Introduction | Établir le ton et l’ambiance | Images aux contours flous, teintes sourdes, compositions vides |

| Développement | Montrer les tensions et contrastes | Jeux d’ombres plus prononcés, textures complexes, sujets partiellement visibles |

| Conclusion | Offrir un espace contemplatif | Images aux perspectives ouvertes, lumières tamisées, symboles ouverts |

Un storytelling visuel accompli devient alors un espace de rencontre intime, où la « mystique moderne » connaît sa forme la plus pure, débarrassée des artifices fantastiques pour reposer sur des sensations pures.

Bâtir un décor narratif gothique : une scène vivante pour vos histoires d’ombres

Créer un décor narratif puissant dans la veine gothique sans partir dans le surnaturel revient à composer un espace où chaque objet, lumière et texture prononce un mot de votre récit. Le décor n’est pas un simple arrière-plan, mais une présence, une « ombre élégante » qui enveloppe et émotionne.

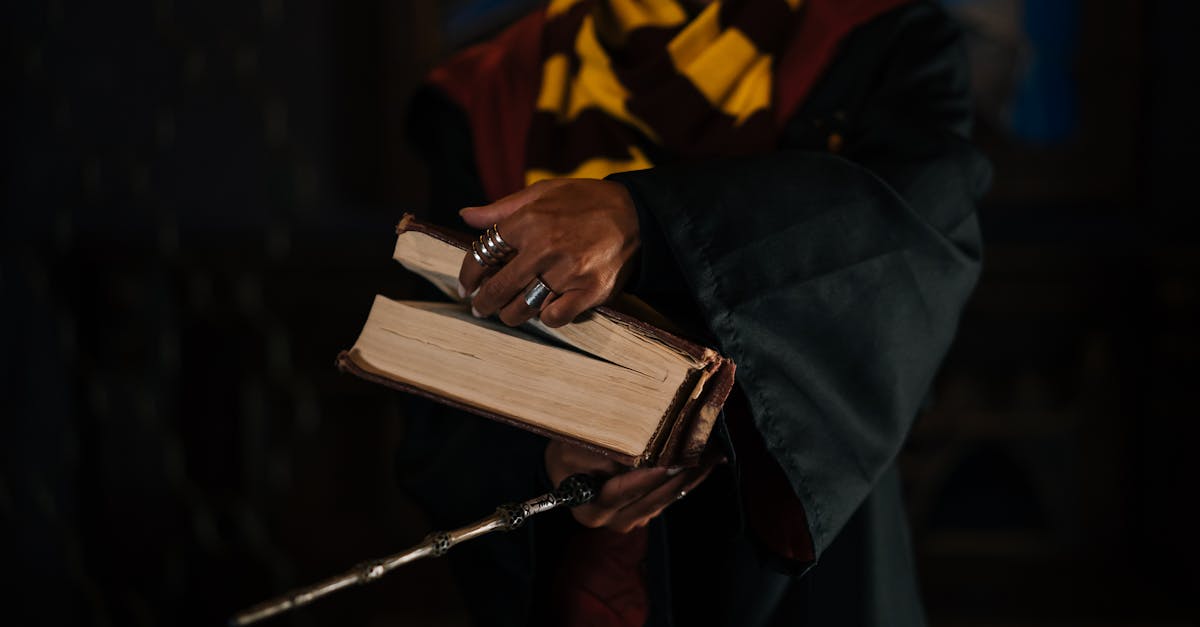

Ce décor devient le théâtre où se déploie votre « réverie sépulcrale », indispensable à la transmission d’un message durable et profond. Par exemple, imaginez un intérieur chargé de livres anciens aux reliures usées, de chandeliers consumés, de vieux portraits aux regards figés. Ce n’est pas un lieu de fantômes, mais un espace habité par les traces du temps et des vies passées, une mémoire matérielle où la narration groutte comme un vin sombre.

- Sélection des objets : opter pour des éléments chargés d’histoire ou à l’allure mystérieuse.

- Jeu de lumière : moduler les ombres pour suggérer des présences invisibles sans les montrer.

- Textures variées : marier soie froissée, bois patiné et pierre froide pour un effet sensoriel.

- Accords chromatiques : choisir une palette qui oscille entre clair-obscur et tons sourds.

Cette maîtrise du décor favorise une immersion totale, transformant tout espace en une scène à part entière. Le storytelling y gagne en densité et en incarnation, donnant naissance à des « échos de l’encre » visuels qui résonnent durablement.

| Élément de décor | Effet narratif | Ambiance créée |

|---|---|---|

| Livres anciens | Symbolisent la mémoire et le savoir occulté | Profond et intellectuel |

| Chandeliers consumés | Évoquent le temps qui s’écoule et l’éphémère | Mélancolique mais élégant |

| Portraits figés | Créent une présence silencieuse et mystérieuse | Intime et pénétrante |

Pour approfondir votre compréhension, ce lien sur la cohérence visuelle dans l’univers gothique éclaire parfaitement comment habiller un espace narratif afin qu’il devienne un prolongement vivant de votre storytelling.

Utiliser la typographie et la symbolique dans un storytelling visuel gothique raffiné

La typographie, souvent reléguée à un rôle secondaire, se révèle être une arme de choix dans la construction d’un storytelling gothique. Elle accompagne la narration visuelle en donnant corps aux mots par leur forme, leur rythme et leur intensité graphique. Au cœur d’un univers fait d’ombres élégantes, choisir une typographie adaptée correspond à sculpter le silence entre les images, à créer un dialogue implicite.

Cette tension entre texte et image est nourrie par une utilisation sensible des symboles associés à la culture gothique, dépouillés de leurs connotations surnaturelles pour retrouver leur essence — la mélancolie, la décadence, la transgression subtile. La poésie graphique du texte crée des résonances dans l’espace visuel, comme un murmure qui réveille les « éclats obscurs » cachés dans chaque composition.

- Polices élégantes : privilégier celles à empattement, aux contours délicats, parfois incisés, en évoquant l’écriture manuscrite ancienne.

- Hiérarchies graphiques : jouer avec les tailles, les styles (italique, gras) pour rythmer le récit.

- Symboles épurés : intégrer des icônes comme des croix simples, des floraisons géométriques, ou des clés stylisées.

- Jeu d’espaces : laisser respirer le texte dans un cadre aux proportions harmonieuses et équilibrées.

Ce travail confère une profondeur rare au storytelling, où le texte et l’image se nourrissent l’un l’autre dans un ballet silencieux. L’intégration soignée de la typographie renforce aussi la dimension du « portrait de l’ombre », en suggérant l’ineffable derrière la forme.

| Typographie | Effet dans le storytelling | Exemple d’usage |

|---|---|---|

| Empattement classique | Confère une élégance classique et un souffle ancien | Pour titres et citations fortes |

| Italique fin | Évoque le mystère et la fluidité du récit | Pour annotations ou détails |

| Symboles géométriques | Ajoute une touche abstraite et contemporaine au gothique | En ornements ou ponctuations |

Les déclinaisons actuelles du storytelling visuel gothique dans la culture contemporaine

Dans la sphère culturelle contemporaine, loin des clichés surnaturels, le storytelling visuel gothique se renouvelle sans cesse à travers les expressions artistiques, la mode et le design d’intérieur. Ce phénomène dépasse souvent l’aspect purement visuel pour s’impliquer dans un regard critique sur la société, les émotions collectives, et la complexité des identités.

Par exemple, les expositions d’art contemporain qui s’inspirent du gothique aujourd’hui invitent les visiteurs à explorer des thèmes comme la fragilité humaine, la mémoire morte ou la beauté noire du quotidien, sans recours à des figures traditionnelles. De même, dans le luxe sombre, la mode propose des pièces qui incarnent ces contrastes d’ombre et de lumière, d’éclats obscurs et de sobriété raffinée, portées comme des manifestes esthétiques.

- Le gothique comme langage symbolique : les artistes qui cherchent à porter des questions sociales ou intimes à travers une esthétique dépouillée et mélancolique.

- Réinterprétation moderne : usage d’éléments traditionnels mêlés à des attitudes contemporaines pour construire un récit visuel hybride.

- Engagement narratif : le storytelling gothique comme outil pour évoquer des émotions rares plutôt que des faits.

Cette position ouvre un vif dialogue autour des « Nocturne Tales » du XXIe siècle, réinterprétant ainsi la narration gothique dans un contexte sans magie ni surnaturel. Elle insuffle à la beauté de ténèbres une nouvelle vie, attentive aux « échos de l’encre » que chaque époque dépose dans sa mémoire visuelle.

| Domaine | Manifestation contemporaine | Effet narratif |

|---|---|---|

| Art visuel | Installations et photographies autobiographiques | Exprime l’intime et la fragilité humaine |

| Mode | Pieces en textiles lourds et coupes architecturales | Manifeste d’identité et d’émotions |

| Design d’intérieur | Espaces immersifs mêlant éclairages tamisés et objets anciens | Création d’atmosphères contemplatives et enveloppantes |

Loin des simples codes visuels, cet univers revendique ainsi une place de choix parmi les formes d’expression les plus exigeantes, où le gothique dialogue avec notre temps en créant un espace sensible, vivant et critique.

Les clés pour intégrer durablement un storytelling visuel gothique dans vos projets créatifs

Pour que votre storytelling visuel gothique ne soit pas une simple parenthèse esthétique, il est vital de l’intégrer avec stratégie et cohérence dans vos projets. Cela implique une réflexion profonde sur le sens, l’émotion portée, et la manière dont le spectateur sera guidé dans cette expérience.

Votre projet doit notamment :

- Définir clairement le message central : sans ambiguïté, avec un impact émotionnel visible.

- Intégrer une cohérence visuelle forte : de la typographie aux textures, en passant par le rythme des images.

- Équilibrer mystère et clarté : susciter l’interrogation sans perdre le fil du récit.

- Créer une expérience immersive : utiliser tous les sens possibles, du visuel au sonore.

- Tester auprès de votre public : récolter retours et affiner constamment.

Des outils existent pour structurer cette démarche. Par exemple, le lien sombre-passion.com propose plusieurs guides pour comprendre et maîtriser la cohérence visuelle dans un univers gothique, outil indispensable à un storytelling réussi.

| Étape | Objectif | Conseils pratiques |

|---|---|---|

| Conception | Définition du message et du ton | Travaillez sur moodboards et mots-clés comme « Beauté de Ténèbres » ou « Artisanat Macabre » |

| Création | Assemblage des éléments visuels et sonores | Sélection de palettes à dominante noire, photographies en clair-obscur, sons atmosphériques |

| Validation | Test et ajustement | Présenter à un public proche, recueillir impressions et savoir doser mystère |

Ce parcours assure que le conte visuel gothique que vous destinez à votre audience soit à la fois profond, singulier et marquant, sans besoin d’invoquer le surnaturel.

FAQ : Que faut-il savoir pour bâtir un storytelling visuel gothique sans éléments surnaturels ?

- Comment éviter les clichés surnaturels tout en restant gothique ?

En vous concentrant sur l’émotion, les textures, et l’atmosphère plutôt que sur les figures mythiques. Privilégier les symboles subtils et la narration suggestive. - Quels éléments visuels sont indispensables dans un storytelling gothique sans surnaturel ?

Le noir dans toutes ses nuances, des textures riches comme le velours ou le cuir, un jeu maîtrisé lumière/ombre, et des objets chargés d’histoire. - Comment rendre un récit visuel gothique captivant sans effets spéciaux ?

Par une composition soignée, une progression narrative fluide, et des détails symboliques qui invitent à l’interprétation. - Le décor narratif joue-t-il un rôle important ?

Essentiellement. C’est lui qui immerge l’audience dans l’univers voulu, en donnant corps à l’émotion et à la mémoire. - Quels conseils pour adapter le storytelling gothique à un public contemporain ?

Trouver un équilibre entre tradition et modernité, en utilisant un langage visuel qui évoque les émotions profondes tout en restant accessible et actuel.

Laisser un commentaire