La gestion des contrastes dans les décors gothiques de films et séries

Dans le paysage torturé et fascinant du cinéma gothique, la gestion des contrastes ne se borne pas à un simple jeu de lumières ou de couleurs. Elle devient une véritable pulsation qui anime les décors, souffle la vie aux ombres et donne chair à l’invisible. Films et séries, depuis les années 1920 jusqu’aux créations contemporaines, ont exploré ce dialogue entre lumière et obscurité pour traduire des récits empreints d’étrangeté et d’émotions profondes. D’images saturées de brumes aux silhouettes creusées par des jeux d’ombres rigoureux, le décor gothique devient un personnage à part entière, reflet des âmes tourmentées, miroir d’un monde où le contraste entre le visible et l’insondable est capital.

Cheminer dans ces univers revient à franchir le seuil d’une demeure où chaque moulure, chaque texture se fait conte et murmure. Des studios hollywoodiens d’antan jusqu’aux séries actuelles comme Penny Dreadful ou The Witcher, cette alchimie visuelle se renouvelle, s’adapte, singularisant peu à peu ce que nous nommons “l’esthétique gothique”. Mais comment les réalisateurs – guidés par des chefs opérateurs visionnaires tels que Christopher Doyle ou Emmanuel Lubezki – réussissent-ils à sculpter ces espaces contrastés ? Quels symboles l’ombre et la lumière portent-elles dans ces récits où le surnaturel et le mélancolique s’entrelacent ? Ce texte propose d’explorer en profondeur ce travail sur les contrastes, révélateur d’une sensibilité gothique pluriséculaire, tout en accompagnant le regard vers les références incontournables telles que Tim Burton, Guillermo del Toro, ou encore les lieux emblématiques comme ceux que déploie Crimson Peak.

Les origines du contraste dans l’esthétique gothique au cinéma

Le gothique sur grand écran puise sa force dans des racines littéraires et picturales où le contraste jouait déjà un rôle central, un héritage qui remonte au moins au XIXe siècle. Ces premiers films, tels que Nosferatu (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau ou Dracula (1931) de Tod Browning, sont devenus des archétypes, marquant de leur empreinte une manière singulière d’habiter l’espace et le temps. Dans Nosferatu, la lumière blafarde se heurte à l’ombre menaçante du comte, dessinant des formes anguleuses, évoquant l’expressionnisme allemand avec ses décors de carton-pâte grandeur nature, où les cieux tourmentés semblent s’abattre sur la mélancolie des créatures nocturnes.

Un exemple : la scène de Dracula dans la crypte dévoile tout le pouvoir du contraste. La crypte obscure, baignées de faibles lueurs, est ponctuée par la lueur hypnotique sur les yeux du vampire. Le noir du décor s’oppose à la blancheur spectrale des femmes vampires, tandis que la toile d’araignée géante offre une forme presque sculpturale dans la pénombre — une opposition qui installe d’emblée un sentiment de malaise et de fascination.

L’histoire du cinéma gothique classique met en avant des éléments comme :

- L’usage d’ombres portées très marquées, souvent longues et déformées, qui allument l’imagination du spectateur, créant du non-dit et renforçant la tension.

- Le blanc incandescent ou crépusculaire côtoyant les noirs profonds pour accentuer un effet de scène théâtrale et inquiétante.

- L’association des décors grandioses et labyrinthiques — escaliers tortueux, tours isolées — avec une lumière orientée pour métaphoriser l’isolement des personnages ou leur déchéance.

Genre à la fois pictural et tactile, le gothique façonne ainsi ses espaces selon une palette d’intensités lumineuses opposées, soulignant les différences des textures, des matières, mais aussi la confrontation entre le rationnel et le surnaturel. Dans Frankenstein (1931), le décor de laboratoire installe une verticalité obsédante où la modernité scientifique se heurte aux antiquités gothiques, soulignées par des éclairages contrastés qui semblent parfois excessifs, comme pour révéler l’aberration d’un savoir dévoyé.

Explorer cette période du cinéma c’est aussi s’attarder sur comment l’éclairage accentue des émotions profondes : la peur, la mélancolie, la folie. De plus, ces jeux d’ombre et de lumière participent à la construction des personnages — à l’image du docteur Pretorius, incarnation d’une science mystérieuse et opaque dans The Bride of Frankenstein.

| Films gothiques anciens | Usage du contraste | Effets narratifs |

|---|---|---|

| Nosferatu (1922) | Ombres allongées, jeux d’ombres anguleux | Ambiance fantomatique, cadre onirique et inquiétant |

| Dracula (1931) | Lumières tamisées, opposition clairs/obscurs | Création d’un univers de menace et fascination |

| Frankenstein (1931) | Contrastes entre lumière scientifique et décors gothiques | Conflit entre modernité et archaïsme |

| The Bride of Frankenstein (1935) | Jeux d’éclairage expressionnistes, gros plans dramatiques | Sublimation théâtrale des émotions |

La dissociation esthétique : gothique et romantisme dans les décors contemporains

Le gothique a souvent été lié à un état d’esprit romantique, celui d’une sensibilité exacerbée, tiraillée entre l’obsession du passé et la quête d’absolu. Pourtant, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, cette fusion s’est complexifiée, laissant place à une dissociation esthétique où les décors gothiques peuvent s’affranchir de cette charge philosophique tout en manifestant l’essence visuelle du genre.

Des films et séries comme Penny Dreadful ou American Horror Story renouent avec une ambiance sombre où la lumière participe activement au récit, sans nécessairement évoquer un romantisme immédiat. Les décors sont parfois ancrés dans un présent trouble et violent, parfois dans un passé mythifié où la mélancolie est mêlée à l’horreur sociale. La gestion très précise des contrastes manifestent un double mouvement entre le raffinement théâtral et la terreur diffuse.

Une liste des caractéristiques marquantes dans ces décors contemporains :

- Éclairage ciblé pour créer des points focalisés sur des objets symboliques dans l’ombre.

- Usage de teintes sombres souvent rehaussées de couleurs secondaires subtiles (rouges profonds, verts moirés), qui maintiennent le mystère.

- Intégration d’éléments naturels (brumes, feuillages) pour renforcer la matière des contrastes et dynamiser les scènes.

- Décors avec une mixité des époques, juxtaposant meubles d’antiquité et objets modernes désuets, accentuant une temporalité fracturée.

Ces décors incarnent une esthétique qui se renouvelle sans renier ses ancêtres, où Tim Burton, par exemple, parvient à projeter la mélancolie romantique dans des formes décalées, presque caricaturales, telles que dans Sleepy Hollow où la pénombre enveloppe chaque coin de forêt, chaque bâtisse vétuste, liant ombre et mystère. Guillermo del Toro, quant à lui, dans Crimson Peak, exploite le contraste pour creuser la dimension fantasmagorique de la maison en opposition aux personnages, entre rose fané et noir profond, mêlant la douceur aux horreurs latentes.

Cet équilibre visuel est souvent obtenu grâce à l’œil de directeurs de la photographie comme Christopher Doyle, dont le travail sur la profondeur et les effets de lumière crée des décors vibrants, et Emmanuel Lubezki, maître des jeux d’ombres et du hors-champ, proposant une lumière mouvante qui raconte autant l’angoisse que la beauté du décor.

| Approches contemporaines | Gestion des contrastes | Symbolismes visuels |

|---|---|---|

| Penny Dreadful | Éclairage ciblé, objets symboliques dans l’ombre | Mélancolie, violence cachée |

| American Horror Story | Contrastes forts entre espace public et privé | Tension psychologique, menace latente |

| Sleepy Hollow (Tim Burton) | Pénombre omniprésente, décors saturés d’ombre | Forêt mystique, peur diffuse |

| Crimson Peak (Del Toro) | Contraste entre teintes douces et noirceur profonde | Maison hantée, horreur romanesque |

Lumière tamisée et ambiance funèbre : les fondements d’une atmosphère gothique palpable

La lumière, dans les décors gothiques des films et séries, n’est pas un simple outil technique. Elle tisse un filet autour des espaces, enveloppant murs, textiles et visages d’une aura funèbre, presque sacrée. La lumière tamisée participe à créer cette sensation de temps suspendu, où le murmure du passé répond à l’écho incertain des pas présents.

C’est elle qui permet la coexistence des mondes matériel et immatériel, du visible et de l’ombre mouvante. Par exemple, dans Le Pacte des Loups, la lumière diffuse glisse sur les paysages et ruines mystérieuses, inventant un espace-temps incertain, fait de secrets et de terreurs indistinctes.

Une lumière trop forte détruit l’enchantement, annule les nuances, démasque l’énigme. La maîtrise du clair-obscur s’inscrit donc dans une quête esthétique, en lien avec tout un héritage de peintures et photographies gothiques où le noir et blanc jouent sur la suggestion, comme en témoigne l’étude attentive des portraits gothiques ou des motifs floraux teintés d’ombre.

En décors gothiques, la lumière :

- Affaiblit les contours sans pour autant effacer la matière.

- Donne corps aux textures par des rehauts subtils.

- Invite à l’imaginaire, stimule les sensations plus qu’elle ne décrit.

- Contribue à un silence presque palpable, un temps presque arrêté.

Sur cette base, la décoration, entre mobilier et objets, suit la lumière par des matériaux mats, veloutés, ou usés volontairement pour capter les faibles rayons et diffractions. Par ailleurs, le noir profond des tissus, associé à des nuances de gris ou de pourpre, compose une gamme où la couleur parle moins que le poids de l’ombre. Pour mieux comprendre cette alchimie, il est pertinent de parcourir les analyses sur l’élégance des coupes gothiques et les interactions entre lumière tamisée et décoration gothique.

| Fonctions de la lumière tamisée | Effets sur les décors | Résonances esthétiques |

|---|---|---|

| Création d’un clair-obscur doux | Murs et tissus prennent un aspect velouté | Atmosphère sacrée, funèbre, méditative |

| Estompe et voile les détails | Invitation à l’imaginaire et au mystère | Suspension du temps, intensité émotionnelle |

| Accentue les ombres portées | Amplification des effets dramatiques | Présence du non-dit, tension latente |

| Favorise les textures mates et usées | Matérialité chargée et réaliste | Authenticité et sobriété gothique |

Les effets poétiques de la lumière sur les matières

Lumière et matière entrent dans une danse silencieuse. Par exemple, le velours noir, avec son éclat feutré, capte la lumière pour la restituer dans un halo mouvant. Le cuir patiné se fait vivant quand un rayon effleure sa surface, tandis que les bois anciens se noient parfois dans l’ombre, n’en révélant que la rugosité par taches fugitives.

La rencontre de la lumière et des matériaux produit souvent une esthétique riche en suggestions, renforçant l’ambiance funèbre des décors. La photographie, notamment celle des styles gothiques dans la mode ou la décoration, illustre bien cette fusion entre la matière et l’éclairage tamisé, où chaque surface devient un récit muet, une trace de vie passée.

Les contrastes dans les costumes et leur impact sur le décor gothique cinématographique

La gestion des contrastes ne s’arrête pas aux décors architecturaux et aux éclairages. Elle s’étend au costume, véritable prolongement du décor, participant activement à la narration visuelle. Dans l’univers gothique, les vêtements deviennent des surfaces mouvantes où s’entrelacent ombres et lumières, couleurs ténébreuses et textures complexes.

Le costume gothique, souvent noir et sombre, joue sur des nuances subtiles, renforcées par des tissus aux textures variées comme le velours, le cuir, la dentelle ou la soie mate. Parfois, des touches d’une palette restreinte – un rouge sombre, un bleu nuit – ponctuent la tenue.

Dans des productions telles que Sleepy Hollow ou Crimson Peak, le costume s’oppose aux décors brillants ou délavés, accentuant la silhouette du personnage tout en participant à l’ambiance générale. La cape noire à longues manches chez Dracula matérialise un noir absolu, tandis que les robes victoriennes à volants déstructurés dans Penny Dreadful ajoutent du volume et de la profondeur aux espaces confinés.

- Le contraste entre matière brillante et mate dans le costume enrichit la lecture visuelle.

- Des accessoires tels que les bijoux sombres, les chaînes ou les broderies sculptent les formes en matière de lumière.

- Le jeu du contraste dans le costume agit directement sur les perceptions du spectateur, invitant à une double lecture : surface et profondeur, apparence et mystère.

Ce lien profond entre costume et décor trouve souvent un prolongement dans la photographie de plateau, où la gestion de la lumière autour des acteurs participe à créer ces moments où l’image devient peinture vivante, une des particularités reconnues des films gothiques dont la maîtrise est essentielle pour préserver l’éclat des contrastes dans les scènes claves.

| Éléments du costume | Effets visuels | Rôle narratif |

|---|---|---|

| Velours, cuir, dentelle | Jeu de brillance et d’ombres | Profondeur, texture émotionnelle |

| Accessoires sombres, bijoux | Points de lumière ponctuels | Accentuation des traits, symboles de pouvoir |

| Couleurs secondaires (rouge, bleu nuit) | Soulignent des détails | Dissonances psychologiques |

| Capes et voiles noirs | Créent des silhouettes imposantes | Symbolisent le secret et l’ombre |

La symbolique du contraste dans les intrigues gothiques

Au-delà de la plasticité des décors, la gestion des contrastes est intrinsèquement liée à la dramaturgie des récits gothiques. La lumière et l’ombre, le plein et le vide, fonctionnent comme des métaphores permanentes des conflits internes et externes que traversent les personnages.

Dans des œuvres comme le film The Crow, ce jeu des oppositions traduit la dualité du héros, pris entre vie et mort, vengeance et amour. Le clair-obscur devient une langue visuelle où chaque ombre peut signifier la menace imminente, à la fois refuge et prison. Cette dialectique visuelle est également présente dans la série The Witcher, où la lumière, rare et précieuse, vient transpercer des paysages sombres et des cités crépusculaires, soulignant la frontière ténue entre l’humanité et le monstre.

- Le contraste illustre la lutte entre raison et passion, vie et mort, innocence et culpabilité.

- Il sert aussi à marquer l’irruption du surnaturel dans le monde ordinaire.

- Souvent, il symbolise la dualité interne des personnages, notamment dans leur rapport à leur propre obscurité.

- Le décor devient une extension psychologique et symbolique, épaississant le récit.

L’étude de ces oppositions visuelles peut être approfondie à travers l’analyse du silence et langage esthétique dans le cinéma gothique, une ressource pertinente qui explore comment ces contrastes sont autant narratifs que sensoriels, produisant des émotions complexes ailleurs qu’au seul niveau du visible.

La contemporanéité des décors gothiques : entre héritage et innovation

Les décors gothiques actuels, qu’ils apparaissent dans des séries télévisées ou des films récents, prolongent une tradition mais s’autorisent aussi de profondes innovations formelles. Sous la surface classique des éléments architecturaux, on perçoit dans des productions telles que American Horror Story ou Le Pacte des Loups une réinvention constante des codes, une réactualisation des contrastes au service d’une esthétique plus immédiate, parfois plus brutale.

Ces décors contemporains combinent souvent :

- Des structures gothiques classiques (vitraux, arches, pierre brute) réinterprétées avec une modernité des matériaux et des couleurs.

- Une intégration plus marquée de l’espace urbain, avec ses textures et ses lumières artificielles.

- Des jeux de contrastes dynamiques où la lumière électronique ou les projections numériques jouent un rôle déterminant.

Cette contemporanéité s’explique aussi par un regard plus ample sur la notion même de gothique, désormais reliée à une contre-culture et un style de vie, comme l’illustre la popularité grandissante d’esthétiques gothiques dans la mode et la photographie, domaines explorés dans la manière de photographier l’architecture gothique ou dans le style gothique qui perdure aujourd’hui.

| Caractéristiques des décors actuels | Éléments innovants | Exemples dans la pop culture |

|---|---|---|

| Réinterprétation des éléments gothiques | Matériaux mixés, couleurs modernes | American Horror Story, Le Pacte des Loups |

| Jeu avec la lumière artificielle | LED, projections, contrastes dynamiques | The Witcher |

| Influences urbaines et contemporaines | Espaces urbains, textures bétonnées | Penny Dreadful |

| Mode gothique intégrée au décor | Couleurs, textures et silhouettes | Crimson Peak |

Le rôle des lieux et du décor naturel dans la gestion des contrastes gothiques

Au-delà des studios et des plateaux, le gothique puisant dans le réel explore aussi la nature et les lieux abandonnés pour renforcer ses contrastes. Les ruines, forêts épaisses, cimetières oubliés sont autant d’éléments qui, par leur diversité et leur texture, accentuent la profondeur visuelle des scènes.

Le décor naturel, souvent soumis aux caprices de la lumière naturelle, propose des jeux d’ombres et de lumières qui sont le ferment même d’une esthétique gothique authentique. Les forêts obscures de Sleepy Hollow, les paysages brumeux de Crimson Peak, participent à ce théâtre de la lumière et du noir, où la nature semble garder le secret des âmes tourmentées.

- Le phénomène d’ombre naturelle crée un relief organique, souvent imprévisible mais évocateur.

- Ces espaces induisent une ambiance enveloppante, un sentiment d’isolement et de mystère.

- Le choix des lieux désertés ou délaissés évoque un temps suspendu et une mémoire hantée.

- Le contraste lumière/nature amplifie le sentiment d’étouffement ou d’étrangeté.

Les photographes et réalisateurs tirent profit de cette interaction entre lumière naturelle et décors naturels, comme cela est admirablement analysé sur la pluie et ses effets dans l’ambiance des clips et films gothiques. Cette gestion subtile complète la palette de contrastes, proposant au spectateur un bain visuel mêlé d’imaginaire personnel.

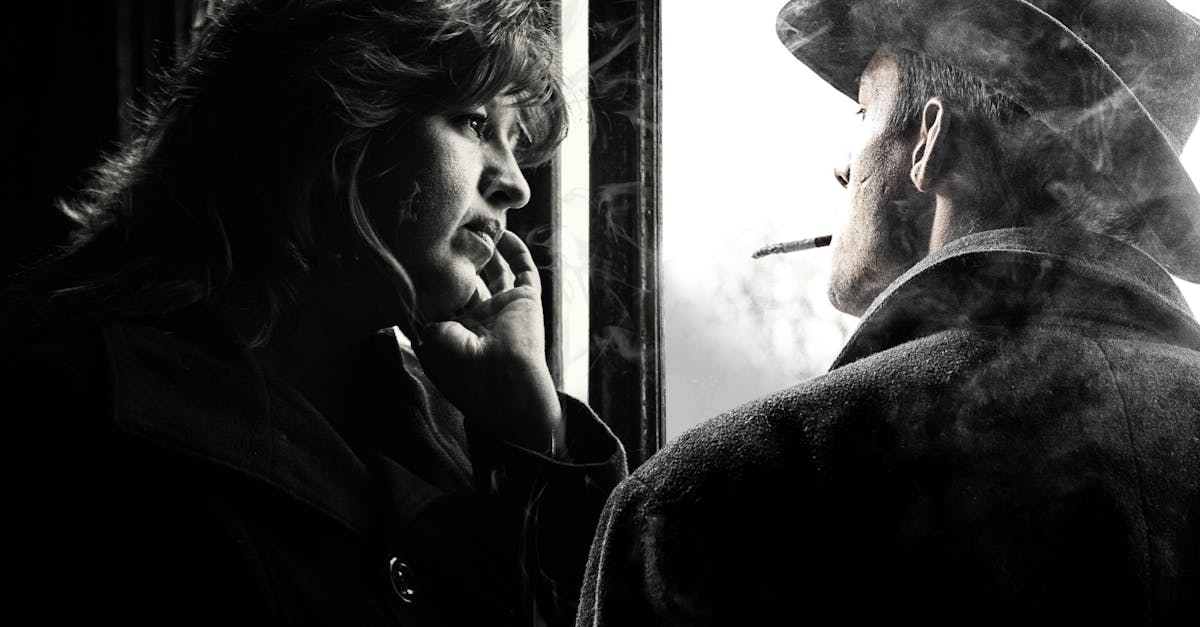

La puissance narrative des contrastes en noir et blanc dans le cinéma gothique

Si la majorité des productions contemporaines tendent à exploiter la couleur et des palettes complexes, le noir et blanc reste un choix esthétique puissant pour renforcer les contrastes gothiques. Ce choix autorise un jeu d’ombres plus délié, un clair-obscur plus frappant où les textures s’expriment avec une grande pureté plastique.

Des réalisateurs comme Jacques Tourneur avec Experiment Perilous ou Robert Wiene avec Le Cabinet du docteur Caligari ont jeté les bases de ce que le noir et blanc pouvait révéler sur les angoisses profondes et la fragilité humaine dans le cadre gothique. En outre, cette esthétique insiste sur le spectre émotionnel des personnages sans la distraction des couleurs, focalisant le spectateur sur l’essence même du contraste.

- Noir et blanc accentue la tension dramatique par le jeu des ombres.

- Il offre une palette homogène qui lie décor, costume et lumière en une même harmonie d’idées.

- Le grain et la texture photographique intensifient les sentiments d’oppression et d’étrangeté.

- Cette absence de couleur révèle une temporalité hors du temps, suspendue.

Il n’est pas rare que certains films contemporains reprennent cette démarche, dynamisant l’image gothique à travers un hommage ou une réinterprétation moderne. Le jeu des contrastes s’y révèle alors à la fois une technique et un langage, un impératif esthétique indissociable de la narration.

| Avantages du noir et blanc | Effets sur la perception | Exemples emblématiques |

|---|---|---|

| Accentuation du clair-obscur | Renforce l’atmosphère oppressante | Le Cabinet du docteur Caligari |

| Unification visuelle | Lie costume et décor | Experiment Perilous |

| Grain et texture accentués | Intensité émotionnelle | Nosferatu (version restaurée) |

| Temporalité suspendue | Création d’un monde hors du temps | Rebecca (version noir et blanc) |

Les contrastes dans les décors gothiques : un langage esthétique au-delà de l’image

Au-delà de l’effet purement visuel, la gestion des contrastes dans les décors gothiques fonctionne comme un véritable langage, un outil poétique qui dialogue avec le spectateur sur plusieurs registres. Elle crée des ambiances d’une profondeur sensorielle, inscrivant la lumière et l’ombre dans un continuum émotionnel et symbolique.

De ce point de vue, l’approche de réalisateurs comme Tim Burton ou Guillermo del Toro ne se limite pas à reproduire un style. Elle cherche à faire ressentir, à interpeller, à créer une relation presque charnelle avec l’espace et les objets. C’est ce que montrent également les exemples contemporains de séries comme Penny Dreadful ou The Witcher, où les contrastes éclairent autant que cachent, révélant et dissimulant les vérités des personnages et des histoires.

Le contraste devient alors un langage de silence et d’ellipse, un souffle qui traverse les formes, un mouvement qui vient habiter l’espace et le temps. Le décor n’est plus un simple cadre, mais une présence.

- Le contraste construit une atmosphère immersive, invite à la contemplation.

- Il ouvre un accès à l’invisible, à l’intangible du récit.

- Il offre un espace de communication non verbal entre les personnages et le public.

- Le décor contrasté agit comme un amplificateur des émotions et des symboles.

Pour mieux saisir cette dimension, la lecture autour du pouvoir de suggestion des illustrations gothiques éclaire comment l’absence, l’ombre, dessinent aussi un récit, tissent une atmosphère, transcendent la simple représentation du visible.

| Fonctions esthétiques du contraste | Impacts narratifs et sensoriels | Illustrations dans films/séries |

|---|---|---|

| Invocation d’une ambiance immersive | Immersion psychologique du spectateur | Penny Dreadful, Crimson Peak |

| Langage du silence et de la suggestion | Création d’un non-dit dramatique | The Witcher, American Horror Story |

| Amplification émotionnelle | Hauteur dramatique des scènes clés | Sleepy Hollow, The Crow |

| Dialogue symbolique avec l’espace | Renforcement des thèmes (mort, vengeance, doute) | Crimson Peak, Dracula |

Questions fréquentes sur la gestion des contrastes dans les décors gothiques

- Pourquoi le contraste est-il si essentiel dans les décors gothiques ?

Le contraste agit comme un révélateur d’émotions et de symboles, amplifiant l’atmosphère de tension, de mystère et de beauté funèbre, essentiels à l’esthétique gothique. - Comment les réalisateurs contemporains réinventent-ils le contraste dans les décors gothiques ?

Ils mixent technique ancienne et nouveaux supports lumineux, utilisent la couleur de manière sophistiquée et intègrent des éléments modernes ou naturels pour enrichir le langage visuel. - Le noir et blanc est-il encore pertinent dans le cinéma gothique moderne ?

Oui, il demeure un choix puissant pour exprimer le clair-obscur, intensifier les émotions et créer une temporalité hors du temps, souvent sublimée dans les hommages contemporains. - Quels sont les liens entre costume et décor dans la gestion des contrastes ?

Les textures, couleurs et volumes des costumes prolongent les décors et participent à tisser un continuum visuel qui renforce la narration et le symbolisme. - Comment la nature influence-t-elle la gestion des contrastes dans les scénographies gothiques ?

Les décors naturels offrent des jeux d’ombres et de lumières imprévisibles qui enrichissent l’atmosphère, souvent chargée de mystère et de nostalgie, ancrant le gothique dans une mémoire visible et sensible.

Laisser un commentaire