Histoire des bibliothèques à l’architecture gothique et leur impact visuel

La majesté des bibliothèques gothiques n’est pas seulement dans l’accumulation silencieuse des livres, mais dans l’atmosphère que forment leurs voûtes élancées, leurs vitraux tamisant la lumière, et la manière dont chaque pierre semble contenir un murmure d’histoire. Cette histoire, à la croisée du tangible et du symbolique, révèle à la fois une quête de savoir et une forme d’émerveillement architectural. De l’abbaye de Saint-Gall aux grandes bibliothèques telles que Sainte-Geneviève ou la Bodléienne, le gothique a su transformer l’espace de lecture en un sanctuaire visuel et spirituel. Ce texte explore l’évolution de cette alliance entre architecture gothique et bibliothèques, et les répercussions esthétiques et fonctionnelles qui en découlent, jusqu’à nos jours où la modernité côtoie le sacré de l’ombre et de la lumière mêlées.

Les origines de l’architecture gothique dans les bibliothèques monastiques

Vers le milieu du XIIe siècle, l’essor du style gothique, défini non comme un simple phénomène chronologique mais comme un système structurel, s’installe dans le paysage européen. Cette structure repose sur une mécanique subtile mêlant la portance consciente et l’élégance fascinante des arcs boutants, permettant d’ouvrir les murs pour mieux accueillir la lumière, indispensable à la lecture dans les époques préélectriques.

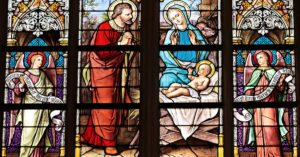

Les bibliothèques monastiques, notamment dans des établissements comme l’abbaye de Saint-Gall, témoignent de cette évolution où l’architecture devient écrin sacré du savoir. La montée vers le ciel, par les nervures des voûtes, invite à une expérience spirituelle où la lecture est aussi un moment de méditation. Dans ces lieux, le rapport entre la structure et la symbolique devient manifeste, et la lumière filtrée à travers les vitraux n’est plus qu’un éclairage, mais un langage visuel sacré adressé au lecteur.

Les monastères comme celui de Saint-Emmeram et l’abbaye de Maredsous mêlent cette rigueur structurelle au fonctionnement utilitaire, où la conservation des manuscrits exige des conditions spécifiques (humidité, lumière tamisée). Le mobilier ancien, souvent massif et sculpté, impose une gravité où chaque objet devient un témoin silencieux de la permanence et de la mélancolie du savoir.

- Ascendance technique : héritage du roman allégé par l’innovation gothique.

- Symbolique de l’élévation verticale et du clair-obscur sacré.

- Organisation spatiale tournée vers la dimension contemplative et studieuse.

- Interaction entre architecture et matériaux comme le granit ou la pierre calcaire claire.

- Mobilier pensé pour la protection des textes rares et précieux.

| Monastère/Bibliothèque | Période | Traits architecturaux gothiques majeurs | Fonctions spécifiques |

|---|---|---|---|

| Abbaye de Saint-Gall | XIe – XIIe s. | Voûtes croisées, luminaires filtrés, arcs boutants | Conservation manuscrits, lieux d’étude et copie |

| Monastère de Saint-Emmeram | XIIe s. | Nervures complexes, fenêtres hautes | Lieu spirituel et bibliothèque de travail |

| Bibliothèque de Maredsous | XIXe s. (néogothique) | Façade gothique réinterprétée, grandes baies | Réinterprétation fonctionnelle moderne |

L’impact visuel de ces bibliothèques est double : il est d’une part celui du service rendu, mais aussi celui d’un imaginaire cathédralé, répandu dans bien des formes d’art, tout autant que dans la modernité du design [en lien avec les réflexions sur l’esthétique gothique contemporaine].

L’émergence de l’imagerie gothique dans les grandes bibliothèques universitaires

Avec la montée des universités médiévales, l’architecture gothique investit des bibliothèques plus massives, telles que celles de l’Université de Cambridge ou la bibliothèque de la Sorbonne. Là, l’objet architectural s’adapte aux contraintes nouvelles du savoir profane, élargissant son horizon à l’enseignement et à la sociabilité savante.

Dans ces espaces, l’architecture gothique fusionne traditionnellement avec une ambiance quasi liturgique, où l’éclairage tamisé, les grandes verrières, et le jeu des ombres amplifient l’acceptation intime de l’apprentissage comme sacrement intellectuel. Ces bibliothèques deviennent des refuges où le poids des siècles habite chaque pierre.

- Adoption de la verticalité pour maximiser le volume sans alourdir l’édifice.

- Utilisation des grandes fenêtres à meneaux pour des éclairages complexes mais contrôlés.

- Multiplication des recoins d’études imbibés de silence et de lenteur.

- Intégration d’éléments décoratifs tirés du bestiaire médiéval, conférant une atmosphère singulière.

- Adaptation des espaces aux lectures collectives et individuelles.

| Bibliothèque | Date de construction | Éléments architecturaux marquants | Rôle universitaire |

|---|---|---|---|

| Université de Cambridge | XIIIe – XVIe s. | Arc-boutants, vitraux richement colorés, hauts plafonds | Centre de manuscrits médiévaux et apprentissage |

| Bibliothèque de la Sorbonne | XIVe s. | Voûtes sur croisées d’ogives, motifs sculptés | Réservoir de savoirs humanistes et profanes |

Ces universités portent la tradition gothique dans leur enveloppe, mais l’interprètent avec une certaine distance qui découle de la rationalité naissante de la Renaissance. L’art gothique s’y transmet ainsi sous l’éclat feutré d’une mémoire qui perpétue l’obscur et la lumière, donnant la clé d’une forme de lecture presque sacrée, qui sait, pourtant, s’adapter à l’exigence rationaliste du savoir moderne. Pour approfondir la réception de l’architecture gothique en milieu académique, on pourra se pencher sur les analyses au croisement de la modernité et de la tradition [voir par exemple ces perspectives critiques].

Influence de l’architecture gothique sur les bibliothèques modernes et néogothiques

À partir du XIXe siècle, la redécouverte du gothique sous forme de revival, notamment via l’œuvre d’Eugène Viollet-le-Duc, marque un tournant notable dans la manière d’appréhender l’architecture des bibliothèques. On assiste à une réinterprétation qui mélange invention et restitution, donnant naissance à des bibliothèques néogothiques telles que la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris ou la bibliothèque de l’abbaye de Melk en Autriche.

Cette époque voit s’ériger des espaces mêlant tradition gothique et modernité fonctionnelle, où les jeux de lumière et les matériaux traditionnels dialoguent avec des innovations technologiques émergentes. Le gothique devient alors un langage pour signifier à la fois la permanence du savoir et sa mutabilité.

- Réutilisation des arcs brisés et des voûtes pour des structures contemporaines.

- Emploi du fer et du verre dans un dialogue avec la pierre traditionnelle.

- Consecration esthétique dans l’aménagement intérieur, mêlant styles et époques.

- Création d’espaces publics ouvrant à la sociabilité et à la démocratisation du savoir.

- Restauration attentive des structures anciennes pour un usage renouvelé.

| Édifice | Époque | Caractéristiques architecturales | Fonction actuelle |

|---|---|---|---|

| Bibliothèque Sainte-Geneviève | XIXe s. | Structure métallique apparente, grandes fenêtres gothiques | Bibliothèque universitaire majeure à Paris |

| Abbaye de Melk – bibliothèque | XVIIIe s. rénovée XIXe s. | Intérieur baroque avec voûtes gothiques et meubles anciens | Conservation et tourisme culturel |

Au-delà de la simple évocation du passé, ces bibliothèques incarnent un dialogue complexe qui interroge les notions d’identité architecturale et de fonctionnalité culturelle. Elles cristallisent l’idée d’un lieu de mémoire où l’ombre et la lumière participent à une esthétique dont la rigueur fascine et interroge [à découvrir aussi dans ces approches de l’ombre et du design gothique].

Les matériaux et techniques spécifiques à l’architecture gothique dans les bibliothèques

L’architecture gothique puise sa force dans l’équilibre entre innovation technique et rigueur artisanale. L’arc-boutant, pilier de cette esthétique, allège les murs tout en augmentant la hauteur, ce qui permet l’émergence de fenêtres immenses que l’on retrouve dans des bibliothèques comme Mont Saint-Michel ou la Bodléienne d’Oxford. Cette ingénierie a non seulement transformé l’espace intérieur mais aussi la perception même du volume dans l’architecture du savoir.

La pierre naturelle, particulièrement les calcaires et granits locaux, confère une matière froide et intemporelle, qui contraste avec la chaleur des boiseries sombres et des meubles anciens, comme ceux que l’on observe par exemple dans les bibliothèques d’Orsay ou celles évoquées dans l’ameublement traditionnel [cf. le rapport du mobilier ancien au gothique].

- Arc-boutant et voûtes en ogive : structure et légèreté.

- Utilisation complémentaire de la pierre et du bois, tempérée par le verre coloré.

- Test des matériaux face aux contraintes climatiques et telluriques (zones sismiques).

- Travail minutieux des formes sculptées en façade et à l’intérieur.

- Choix des textures et contrastes pour renforcer l’aura du lieu.

| Matériau | Usage spécifique | Exemple de bibliothèque | Apport esthétique |

|---|---|---|---|

| Pierre calcaire | Façades, murs porteurs | Mont Saint-Michel | Clarté et solidité éternelle, contraste avec le bois sombre |

| Bois massif | Meubles, étagères | Bibliothèque Bodléienne, Oxford | Chaleur, finition soignée, élégance sobre |

| Verre coloré | Vitraux et fenêtres | Abbaye de Saint-Gall, Sainte-Geneviève | Lumière tamisée, ambiance mystique et sereine |

| Fer forgé | Structure et renfort, XIXe siècle | Bibliothèque Sainte-Geneviève | Harmonisation moderne et poésie gothique |

La complémentarité de ces matériaux forge l’expérience unique des bibliothèques gothiques, donnant au visiteur l’impression d’entrer non seulement dans un bâtiment, mais dans un lieu hors du temps, habité par une mémoire oscillant entre obscurité et illumination.

Organisation spatiale et fonctionnelle des bibliothèques gothiques : entre sacré et utilisation publique

Au-delà de l’apparat visuel, la disposition des espaces internes d’une bibliothèque gothique traduit un équilibre subtil entre les besoins fonctionnels, la protection des ouvrages et l’expression d’une dimension spirituelle. Dans des lieux comme la bibliothèque du Mont Saint-Michel ou la bibliothèque nationale du Luxembourg, cet équilibre est crucial.

Les grandes salles voûtées, souvent sanctifiées par des vitraux énigmatiques, s’accompagnent de petites alcôves intimes propices à la lecture solennelle. La circulation y est pensée pour éviter la dispersion, favorisant au contraire cette lenteur murmurée que le silence incorpore comme un personnage à part entière.

- Répartition des espaces en salles de lecture, réserves et ateliers de conservation.

- Chemins de circulation suggérant une progression symbolique vers la lumière.

- Préservation climatique des ouvrages rare et vulnérables.

- Ambiances nocturnes étudiées pour restaurer la sérénité originelle du lieu.

- Adaptabilité progressive face aux usages publics contemporains.

| Bibliothèque | Architecture intérieure | Fonctionnalités spécifiques | Ambiance perceptible |

|---|---|---|---|

| Mont Saint-Michel | Voûtes élancées, salle centrale | Conservation et tourisme | Intimité et mystère |

| Bibliothèque nationale du Luxembourg | Modernisation insertie dans un cadre ancien | Accueil public, échanges culturels | Mélange d’histoire et d’ouverture |

| Bibliothèque Bodléienne | Grands espaces classiques avec voûtes gothiques | Recherche académique avancée | Concentration et silence |

Cette répartition intérieure révèle la capacité du gothique à s’adapter, à se faire moderne sans perdre son essence profonde : offrir un espace d’évasion mentale et physique, un lieu où chaque pierre porte le souffle du mystère et où l’intellectualité trouve sa demeure sacrée. Cela fait écho aux espaces de réflexion évoqués sur les intérieurs où l’ombre nourrit le récit.

Aspects visuels et symboliques : la lumière, l’ombre et le silence dans les bibliothèques gothiques

Dans ces sanctuaires d’ombre et de lumière, la gestion des contrastes n’est jamais accessoire. La lumière tamisée évoquée dans les verrières de la bibliothèque Sainte-Geneviève ou celles du Mont Saint-Michel, joue avec les ombres portées, amplifiant l’ambiance funèbre mais aussi solennelle.

L’éclairage semble dessiner les contours d’une mémoire collective où font surface la mélancolie et la contemplation. Le silence n’y est pas simplement l’absence de bruit, mais un voile vibrant qui enveloppe chaque page tournée, chaque pensée qui s’élève.

- Jeu d’ombre porté par les arcs et colonnes élancés.

- Éclairage coloré des vitraux tamisant le temps.

- Silence travaillé, condition nécessaire à la méditation.

- Ambiance sonore minimale et pensée comme décor manifeste.

- Symbiose entre l’architecture et les pratiques de lecture contemplatives.

| Éléments visuels | Impact symbolique | Exemple de bibliothèque | Relation avec le lecteur |

|---|---|---|---|

| Vitraux colorés | Lumière spirituelle et filtre sensoriel | Bibliothèque Sainte-Geneviève | Invitation à la réflexion profonde |

| Voûtes à nervures | Connexion entre ciel et terre | Abbaye de Saint-Gall | Sentiment d’élévation intellectuelle |

| Espaces de silence | Mise en valeur de la lenteur et du recueillement | Bibliothèque Bodléienne | Favorise la concentration et l’intériorité |

L’effet produit est proche de celui des atmosphères que l’on peut retrouver dans le design gothique contemporain, où l’ombre et le contraste [à voir dans ces analyses détaillées] participent à sculpter le silence et la solitude. Ce dialogue visuel, aussi ancien que novateur, forge la force de l’architecture gothique dans les bibliothèques : un écrin où le regard devient prière muette.

La modernité et le futur des bibliothèques s’inspirant du gothique

En 2025, alors que la numérisation bouleverse l’accès aux savoirs, les bibliothèques s’inscrivant dans la lignée gothique répondent au défi d’allier tradition et innovation. Plus que de simples lieux d’archivage, elles deviennent des espaces culturels, où le visiteur est invité à une expérience esthétique et sensorielle unique.

Les travaux contemporains, tels que certains projets intégrant la rénovation de la bibliothèque nationale du Luxembourg, ou encore les médiathèques d’envergure, s’inspirent délibérément des formes et des ambiances gothiques pour offrir un refuge contre la sur-stimulation numérique.

- Mise en valeur des éléments structurels originaux dans les rénovations.

- Création d’espaces modulaires mêlant ancien et high-tech.

- Valorisation de l’expérience sensorielle par les matériaux naturels.

- Accentuation de la dimension contemplative à travers un éclairage maîtrisé.

- Espaces d’expression culturelle et d’événements autour du livre et du savoir.

| Projet | Intégration gothique | Usage principal | Vision future |

|---|---|---|---|

| Bibliothèque nationale du Luxembourg | Préservation et mise en lumière des structures médiévales | Espace d’accueil et d’expositions | Interface entre tradition et numérique |

| Médiathèques contemporaines européennes | Référence aux voûtes et formes élancées | Travail, détente et évènements culturels | Hybridation du patrimoine et du futur |

Ces parcours montrent que les bibliothèques gothiques ne sont pas des reliques figées, mais des architectures vivantes traversées par des tensions entre silence et dialogue, ombre et lumière, héritage ancien et innovation continue. Pour approfondir cette dynamique, le lecteur peut découvrir davantage sur le rôle persistant de l’esthétique gothique dans l’espace culturel contemporain.

Bibliothèques gothiques en tant que lieux de narration et d’expérience esthétique

Ces grandes structures ne sont pas que de simples réceptacles d’ouvrages : elles narrent une histoire, celle de la passion pour le savoir, d’une architecture tissée de symboles puissants. À l’instar de la bibliothèque de l’abbaye de Melk ou de la Bibliothèque Bodléienne, on y perçoit la matérialisation d’un dialogue entre humain et pierre, entre ombre et éclaircie.

Le visiteur entre dans un récit où chaque détail, chaque texture, chaque silence joue un rôle. Ces lieux deviennent ainsi des paysages de l’âme, à mi-chemin entre la contemplation gothique et la modernité urbaine [on peut lier cette idée à des réflexions plus larges sur le pouvoir narratif des intérieurs sombres].

- Architecture comme récit silencieux des connaissances accumulées.

- Intégration d’éléments symboliques et décoratifs renforçant l’émotion.

- Configuration des espaces favorisant la réflexion solitaire et collective.

- Lieu d’inspiration pour les artistes et les créateurs contemporains.

- Incarnation d’une esthétique qui transcende le temps et les modes.

| Bibliothèque | Caractère narratif | Éléments d’ambiance | Usages culturels |

|---|---|---|---|

| Abbaye de Melk | Dialogue baroque et gothique | Lumières tamisées, boiseries sculptées | Préservation, médiation culturelle |

| Bibliothèque Bodléienne | Simbolisme et mémoire vivante | Réserve et salles de lecture silencieuses | Recherche intense, inspiration artistique |

Ce dialogue immatériel entre esthétique et expérience rend ces bibliothèques plus qu’un simple lieu de consultation. Elles deviennent le théâtre d’une véritable dramaturgie intérieure, où l’ombre révèle autant qu’elle promet, un espace où le silence donne voix à la mélancolie. Pour comprendre plus largement cette esthétique profonde, il est utile de parcourir les réflexions sur l’esthétique gothique au sein du dark academia.

La résurgence des bibliothèques gothiques dans l’imaginaire contemporain et culturel

Plus qu’un style architectural, le gothique des bibliothèques s’est immiscé dans les imaginaires, inspirant artistes, écrivains, et designers, fascinés par son pouvoir évocateur. La Bibliothèque Bodléienne ou la Bibliothèque Sainte-Geneviève apparaissent dans de nombreuses œuvres comme des symboles de mystères et de savoir occulte, participant à la culture gothique contemporaine.

Les récits populaires et la culture alternative ont su s’emparer de ces lieux et de leur aura, en nourrissant un imaginaire où la lumière vacille toujours devant les ombres de la connaissance interdite. Cette osmose entre architecture et récits apparaît également dans le fanzine, la musique dark académie, et le design [voir par ex. l’influence des fanzines sur la scène gothique].

- Bibliothèques comme lieux de cultes littéraires et artistiques.

- Récits imaginaires inspirés par les volumes massifs et les espaces sombres.

- Adaptation de motifs gothiques dans la mode et la décoration intérieure.

- Collaborations artistiques inscrites dans une tradition revisitant le passé.

- Événements et rencontres culturelles autour de cette thématique.

| Manifestation | Impact esthétique | Cible culturelle | Exemple connexe |

|---|---|---|---|

| Fanzines gothiques | Graphismes et typographies inspirés | Scène alternative et jeunesse | Publications underground |

| Mode gothique haute couture | Textures sombres et silhouettes architecturées | Créateurs et passionnés | Défilés et collections inspirées |

| Films et littérature | Ambiances de mystère et d’ombre | Grand public et initiés | Références à bibliothèques anciennes |

Cette persistent résonance souligne combien l’architecture gothique des bibliothèques traverse les époques, entre symbolisme et adaptation, donnant forme à un imaginaire à la fois vaste et intime. La consultation des archives prolongées [comme sur les liens dédiés au gothique historique] éclaire cette continuité vivante.

FAQ sur l’histoire et l’impact visuel des bibliothèques gothiques

- Quel est le rôle principal de l’architecture gothique dans les bibliothèques anciennes ?

Elle allie fonctionnalité et symbolisme afin d’optimiser l’espace, la lumière et l’expérience spirituelle du savoir. - Comment se manifeste l’influence gothique dans les bibliothèques modernes ?

Par la réhabilitation des formes anciennes, leur mélange avec des matériaux contemporains, et la préservation d’une ambiance propice à la réflexion. - Quelles bibliothèques sont des exemples emblématiques du gothique dans le monde ?

L’abbaye de Saint-Gall, la bibliothèque Sainte-Geneviève, la Bodléienne à Oxford, ainsi que la bibliothèque de l’abbaye de Melk. - Pourquoi la lumière est-elle essentielle dans ces architectures ?

Elle crée un dialogue entre la présence et l’absence, l’étude et la méditation, renforçant la sacralité du lieu. - En quoi les bibliothèques gothiques influencent-elles la culture gothique contemporaine ?

Par leur esthétique puissante et leur atmosphère, elles nourrissent une inspiration esthétique et émotionnelle au-delà de l’architecture elle-même.

Laisser un commentaire