L’architecture gothique expliquée à travers 5 monuments emblématiques

Plongeons dans le mystère et la grandeur de l’architecture gothique, ce langage de pierre qui murmure encore les secrets d’un temps où la lumière et l’ombre s’entremêlaient pour élever l’âme au-delà du quotidien. À travers cinq monuments emblématiques, nous explorerons les contours d’un art qui n’est ni un simple style, ni un souvenir figé, mais une présence vivante, vibrante, qui transcende les siècles. Chaque pierre, chaque voûte, chaque vitrail incarne cette quête insatiable d’élévation, de beauté obscure et de spiritualité tangible. Découvrez comment Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Chartres, la Sainte-Chapelle, la basilique Saint-Denis et la cathédrale de Reims reflètent les forces profondes du gothique, entre prouesses techniques et poésie visuelle.

Les fondements essentiels de l’architecture gothique à travers les monuments légendaires

L’architecture gothique, née au XIIe siècle à l’aube d’une Europe en pleine mutation, est bien plus qu’une simple expression artistique : elle est la réponse physique à un désir profond d’infini et de lumière. Les édifices gothiques deviennent des amphithéâtres d’ombres et de lumières, des géographies spirituelles où chaque jeu d’ombre inscrit l’invisible dans le visible.

La verticalité comme langage de l’élévation

Au cœur de ce style réside un principe puissant et obsédant : le désir de se rapprocher du ciel. Cette quête ascensionnelle s’incarne dans la hauteur impressionnante des nefs et des tours, et dans un agencement architectural pensé pour défier la gravité. C’est la cathédrale Notre-Dame de Paris qui illustre magistralement cette philosophie : ses deux tours élancées et sa flèche toujours reconstruite sont autant de défis à la pesanteur et au temps.

La verticalité se vit comme un souffle continu, une montée qui ne se limite pas à l’espace, mais invite à une élévation intérieure. Ce choix ne relève pas uniquement de la prouesse technique — bien qu’il faille souligner l’importance des arcs-boutants et des voûtes en croisées d’ogives qui soutiennent ces structures démesurées — mais d’un rapport tout entier au sacré, à ce mélange d’humilité face au divin et d’ambition créatrice humaine.

L’espace et la lumière : un dialogue sacré

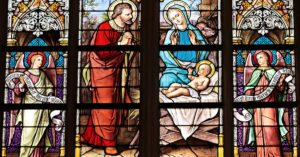

L’architecture gothique s’éloigne des murs massifs romains pour libérer la lumière. Grâce à des innovations telles que les arcs-boutants, les bâtisseurs purent percer d’imposantes fenêtres accueillant des vitraux colorés, des fenêtres qui ne servent plus de simples ouvertures, mais deviennent des miroirs d’éternité. L’éclat des vitraux de la cathédrale de Chartres, magnifié par ses célèbres rosaces, ne se contente pas d’éclairer : il transforme la pierre en un univers chromatique à part entière, un dialogue entre la lumière divine et le regard du visiteur.

| Élément architectural | Fonction technique | Effet symbolique | Exemple |

|---|---|---|---|

| Arcs-boutants | Supporter les voûtes en transférant la poussée | Déjouer la gravité, permettre l’ouverture | Notre-Dame de Paris |

| Voûtes en croisées d’ogives | Répartir le poids et alléger la structure | Créer un rythme ascensionnel | Basilique Saint-Denis |

| Vitraux colorés | Filtrer la lumière | Symboliser la lumière divine | Chartres Cathedral |

| Rosaces | Fenêtres circulaires harmonieusement décorées | Représenter l’ordre céleste | Reims Cathedral |

| Façades sculptées | Support esthétique et narratif | Raconter des histoires sacrées | Bourges Cathedral |

Ces éléments ne sont pas de simples prouesses, mais l’expression d’un idéal. Le gothique, dans ses monuments, est un royaume où se jouent des rapports subtils entre puissance, foi et esthétique.

La basilique Saint-Denis : le berceau de l’architecture gothique

Avant que l’on parle d’églises gigantissimes ou de flèches vertigineuses, la basilique Saint-Denis représente l’aube du gothique et le point d’origine d’une révolution esthétique et technique. Ici, chaque pierre respire la nouveauté, l’audace et la foi. Sous l’impulsion de l’abbé Suger, ce lieu devint le théâtre d’une révolution lumineuse et architecturale.

Le pari de la luminosité divine

Suger voulait que la lumière envahisse les lieux sacrés comme une incarnation évidente de la présence divine. Cette idée s’incarne dans un chœur dépouillé des murs massifs romans, remplacés par de grandes verrières sans précédent, et un déambulatoire agrandi. La recherche de la « lumière divine », loin d’être une lubie superficielle, est la clé qui révolutionne l’architecture sacrée. À Saint-Denis, l’espace s’ouvre à une clarté presque céleste, dessinant un sanctuaire où l’ombre lutine avec la lumière au gré des vitraux colorés.

Des innovations techniques au service d’un rêve

Le gothique naît d’une alliance entre l’audace des formes et la maîtrise des forces. En basculant d’arcs en plein cintre à des arcs brisés, en adoptant des voûtes sexpartites au lieu des berceaux romains, les bâtisseurs libèrent ces cathédrales des chaînes de la pesanteur. Ces premières expérimentations font de Saint-Denis une matrice, un modèle dont les innovations imprègnent bientôt les cathédrales comme celle d’Amiens ou la cathédrale Notre-Dame de Paris.

- Adoption des arcs brisés pour canaliser les pressions

- Voûtes sexpartites organisées en croisées d’ogives

- Émergence des arcs-boutants discrets

- Importance accrue des vitraux pour la lumière

Les maîtres d’œuvre de cette basilique, en quête perpétuelle de délicatesse et de grandeur, inventèrent un langage bâti qui allait dessiner la silhouette du Moyen Âge européen.

Notre-Dame de Paris entre tradition et innovation gothique

Il est peu d’édifices qui cristallisent autant l’ancrage gothique dans le paysage urbain et l’imaginaire collectif que Notre-Dame de Paris. Cette cathédrale est un poème architectural aux vers de pierre, assemblant dans ses voûtes l’inconcevable et le tangible, le poids et la grâce.

Une ossature où science et beauté s’étreignent

La construction de Notre-Dame débute en 1163 et intègre progressivement tous les éléments que le gothique a patiemment imposés comme fondamentaux : arcs-boutants porteurs, voûtes en croisées d’ogives, vastes baies éclairées par d’immenses vitraux colorés. Mais au-delà de la technique, c’est la chorégraphie de la lumière qui enchante : les douze fenêtres hautes filtrent un réseau de couleurs fragiles, animant l’intérieur d’une fournaise éthérée où le béton se fait fragile cristal.

Sculptures et symbolisme au diapason

La façade occidentale, richement ornée, joue un rôle narratif essentiel dans la pédagogie visuelle à l’attention des fidèles de l’époque. Nombreuses sont les statues qui animent la pierre, accompagnées de leurs compagnons fantastiques, les gargouilles. Ces dernières, alliant l’utile à l’esthétique, témoignent du lien intime entre fonctionnalité et imagination dans le gothique.

| Élément | Caractéristique | Fonction |

|---|---|---|

| Façade occidentale | Trois portails sculptés richement | Théâtre d’histoires bibliques |

| Rosace | Large fenêtre circulaire rayonnante | Symbole cosmique et ornemental |

| Arcs-boutants | Support externe des voûtes | Libérer la nef et les bas-côtés |

| Gargouilles | Sculptures fantastiques | Drainage et intimidation |

Le célébrissime intérieur, avec ses colonnes fasciculées, ses étranges perspectives, et ses piliers tortueux, confère à l’espace une présence hypnotique, une profondeur presque funambule qui encourage l’émerveillement et le recueillement.

La cathédrale de Chartres : une épopée lumineuse et colorée

Si l’architecture gothique est une symphonie, alors la cathédrale de Chartres en est assurément l’adagio le plus profond, la partition où la lumière s’exprime par ses nuances infinies. Construit autour de 1194, ce chef-d’œuvre rayonne d’une beauté d’autant plus bouleversante qu’elle puise à la source même de la spiritualité médiévale par ses vitraux aussi légendaires que mystérieux.

Une symphonie de lumière qui transcende le temps

Les vitraux de Chartres ne sont pas de simples fenêtres : ce sont des sermons en couleur, de véritables bibliothèques pour les yeux des fidèles, où chaque panneau narre une histoire, une parabole, un miracle. La maîtrise de la lumière, mise en œuvre par la délicatesse des supports et des arcs-boutants, crée des effets chromatiques au sein même de la nef où la matière semble vibrer.

La façade harmonique comme manifeste architectural

En dehors de l’éclat des vitraux, la cathédrale se distingue par sa façade harmonique. L’organicité et le rythme, allant de la parfaite symétrie des tours aux portails sculptés minutieusement, racontent l’histoire, la puissance et la rigueur d’une époque. C’est un laboratoire architectural qui, tout jeune, fixe des règles destinées à devenir universelles.

- Portails richement ouvragés avec leurs tympans expressifs

- Élévation à trois niveaux pour équilibrer lumière et solidité

- Rosaces exceptionnelles ornant la façade

- Voûtes quadripartites légères et régulières

La Sainte-Chapelle : joyau flamboyant et concentré du gothique rayonnant

Sur l’île de la Cité à Paris, la Sainte-Chapelle illumine le gothique sous son aspect le plus raffiné, une nef-like en joyau de verre. Achevée en 1248, elle dépasse en microcosme ce que le gothique a su faire de plus audacieux en matière de quête de la lumière et de la beauté détaillée.

Une architecture au service de la relique et de la lumière

Conçue pour abriter les reliques de la Passion du Christ, la Sainte-Chapelle concentre la volonté de sublimer le sacré par un volume presque entièrement vitré. Les murs se dissolvent en une dentelle de pierre et de verre, pourtant solidement soutenus par une armature discrète. Ce défi, où s’entrelacent exigences spirituelles et techniques, illustre à quel point les bâtisseurs gothiques étaient des alchimistes de la lumière.

Un décor flamboyant, une finesse ornementale extrême

Dans la Sainte-Chapelle, le style rayonnant s’exprime par la finesse exquise des remplages des fenêtres, qui s’élancent en arcs et contre-arcs, dessinant un enchevêtrement complexe de formes géométriques et florales. Un véritable poème en pierre et verre qui incarne les aspirations du gothique à créer un espace à la fois sacré et aérien.

| Caractéristique | Description | Exemple |

|---|---|---|

| Remplages rayonnants | Tracés complexes en arcs et mouchettes | Sainte-Chapelle |

| Mur presque disparu | Prédominance du verre sur la pierre | Sainte-Chapelle |

| Vitraux narratifs | Comptent pour la majorité de la surface murale | Basilique Saint-Denis et Sainte-Chapelle |

Cette chapellette, si modeste face aux cathédrales, reste l’un des symboles les plus éclatants de ce qu’est l’esthétique gothique dans son plus brillant éclat, où la technique se plie à la poésie.

La cathédrale de Reims : l’écrin du sacre et de la royauté gothique

Plus qu’un simple sanctuaire, la cathédrale de Reims incarne la fusion du pouvoir temporel et spirituel, ce lien sacré qui fait du gothique un creuset d’histoire et de symboles vivants. Sa construction aux XIIIe et XIVe siècles s’inscrit dans une tradition exigeante de magnificence et de portée politique.

Un décor sculpté comme manifeste royal

La façade de Reims est un théâtre sculpté de figures, de saints et d’anges où chaque détail affirme la majesté divine et royale. Les célèbres statues de la galerie des rois semblent s’animer, gardiennes d’une histoire où la pierre narre l’union sacrée entre Dieu et le roi, posée ici avec la force d’une ferveur profonde.

Architecture raffinée au service d’un événement majeur

Au-delà de la splendeur sculptée, la cathédrale déploie ses voûtes en croisées d’ogives, ses arcs-boutants majestueux et ses vitraux finement décorés pour offrir un sanctuaire propice aux sacres royaux. Cette alliance d’art et de fonction confère à Reims une aura particulière, nourrie d’un cérémonial unique en Europe médiévale.

- Façade harmonieuse à trois niveaux

- Sculptures narrative et symbolique dense

- Équilibre maîtrisé entre lumière et structure

- Symbolisme politique dans chaque détail

| Caractéristique | Description | Rôle symbolique |

|---|---|---|

| Galerie des rois | Statues alignées de rois et prophètes | Affirmer le lien entre pouvoir terrestre et divin |

| Vitraux colorés | Scènes bibliques et royales | Illuminer la foi et la légitimité monarchique |

| Arcs-boutants | Stabiliser les hauts murs | Assurer la pérennité et la grandeur |

FAQ sur l’architecture gothique à travers ces monuments emblématiques

- Quelles sont les innovations techniques principales de l’architecture gothique ?

Des éléments comme l’arc brisé, la voûte en croisées d’ogives, et les arcs-boutants ont permis la construction d’édifices plus hauts et plus lumineux. - Pourquoi la lumière est-elle si essentielle dans l’architecture gothique ?

Elle symbolise la présence divine et transforme l’intérieur des cathédrales en espaces spirituels presque surnaturels. - Comment les sculptures participent-elles au message des cathédrales gothiques ?

Elles véhiculent des récits bibliques et moraux, tout en incarnant le décor vivant qui lie le sacré et la communauté. - Pourquoi Notre-Dame de Paris est-elle un symbole incontournable du gothique ?

Elle synthétise tradition et innovation dans la verticalité, la lumière et le décor sculpté, incarnant à la fois l’audace et la grâce du style. - Que représente la basilique Saint-Denis dans l’histoire du gothique ?

Considérée comme la matrice du gothique, elle témoigne du premier usage systématique des éléments architecturaux qui rendirent ce style révolutionnaire.

Laisser un commentaire