Analyse : les typographies gothiques dans les journaux anciens

Il suffit d’une page jaunie, d’une encre un peu fanée pour sentir palpiter sous nos doigts l’écho d’un temps révolu, où chaque lettre imprimée portait le poids d’un art oublié et d’un message codé. L’univers des TypoGothique dévoile un monde fascinant où le tracé des GothicLetters n’est pas qu’une simple calligraphie, mais la chambre noire d’une époque, enveloppée d’ombres et de lumière, entre PatrimoineGraphique et récit silencieux. Ces caractères, présents dans les PressHistorique, témoignent d’une AncienneImprimerie qu’il nous faut aujourd’hui explorer, revisiter, ressentir.

Plus qu’une lecture, c’est une plongée où s’entremêlent le souffle rauque des presses lithographiques, l’histoire sociale et politique imprégnée dans la matière même du papier, et le combat de familles de typographes innovateurs qui, de génération en génération, ont su transmettre un art complexe, mêlant rigueur technique et audace esthétique. Le tout repose sur les lignes sombres, les contreformes anguleuses d’une TypographieRetro qui, loin d’être un simple vestige, resurgit avec force dans les mouvements contemporains du GothicRevival.

L’analyse ici proposée navigue à travers siècles et décors, passant des premières impressions en caractères gothiques aux décrets sombres qui ont brisé puis ravivé leur usage, pour comprendre comment, aujourd’hui, à travers les archives et les ArchivesTypographiques, ils continuent de fasciner, d’inspirer, et parfois de troubler.

Les origines et la diversité des typographies gothiques dans les journaux anciens

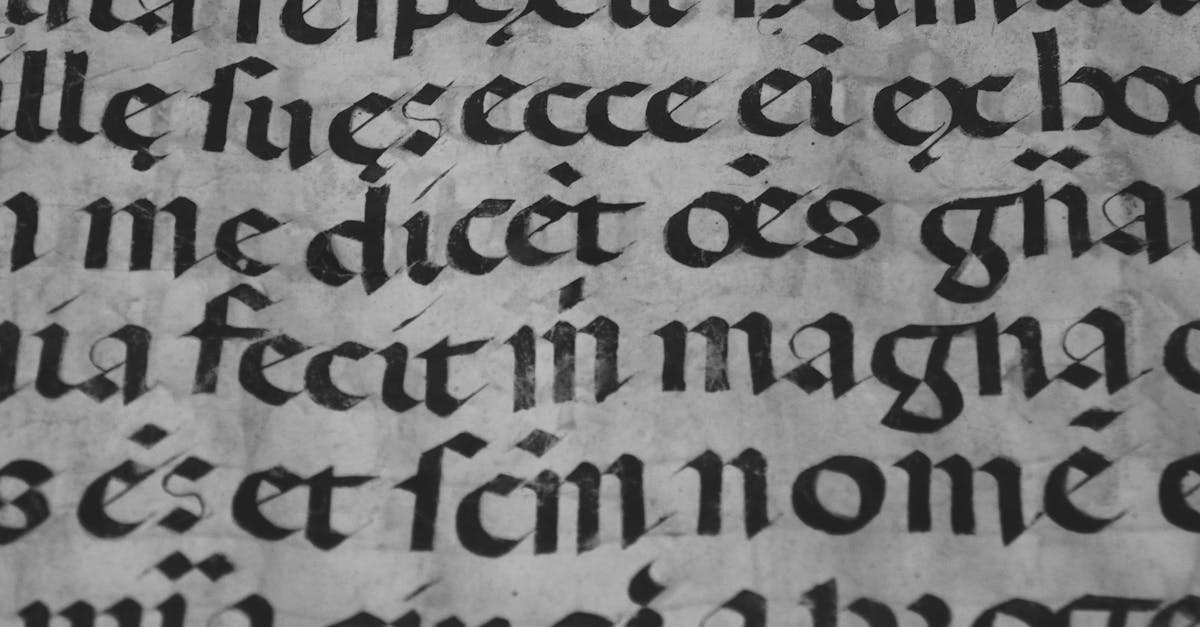

Il serait vain de réduire les TypoGothique à une unique forme figée dans la pierre. Sous l’épais voile des siècles médiévaux jusqu’à la Renaissance, cette famille de caractères se déploie dans une incroyable variété de styles, chacun semblant murmurer un dialecte graphique propre à son territoire, son époque, et son contexte politique. Ces écritures, issues des manuscrits de la fin du Moyen Âge, traduisent une rigueur du trait et une esthétique sombre, souvent qualifiée d’ÉcrituresDélabrées à cause de leur complexité et de leur rare lisibilité immédiate.

Parmi les déclinaisons majeures, les caractères allemands comme le Schwabacher et le Fraktur se distinguent. Le premier, née entre 1480 et 1530, porte en lui une charge symbolique profonde : il devient emblematique d’une résistance, celle contre la domination papale, embrassée par une noblesse en conflit avec l’humanisme renaissant des pays voisins. Le Fraktur, adopté plus tard au XVIe siècle, incarne une évolution vers plus de clarté, notamment à la cour de Maximilien Ier.

La Réforme protestante trouve dans ces caractères un prolongement graphique de ses idées. La manière dont ces polices servent une cause montre l’intersection indissociable entre esthétique typographique et idéologie. Cette dimension politique explique également l’évolution fluctuante de ces styles, bouleversée par les aléas des pouvoirs successifs, et notamment par les décrets du XXe siècle.

Ce tableau succinct présente les grandes familles de caractères gothiques dans les journaux anciens, leurs caractéristiques symboliques et historiques :

| Typographie | Époque | Origine Régionale | Caractéristiques | Symbolisme |

|---|---|---|---|---|

| Schwabacher | 1480-1530 | Allemagne | Traits anguleux, formes arrondies, complexité | Résistance papale et noblesse anti-humaniste |

| Fraktur | 16e siècle | Cour de Maximilien Ier (Allemagne) | Plus lisible, formes brisées claires | Identité allemande et diffusion de la Réforme |

Au-delà de l’Allemagne, le terme « gothique » désigne en France un ensemble de caractères propre à la typographie médiévale. Mais il triomphe moins longtemps : dès le début du XVIe siècle, les imprimeurs français abandonnent progressivement ces polices au profit des lettres romaines et italiques, que l’on jugera plus élégantes, plus fluides. Ce passage structure le paysage graphique, modifiant indéfectiblement la manière dont est perçue la lecture elle-même, partant d’un art presque mystique vers une forme rationnelle et classique.

L’intérêt contemporain porté à la TypographieRetro gothique est la preuve vivante de cette tension entre mémoire et modernité. Explorer cet univers, notamment dans le cadre des expositions comme celle proposée dans cette manifestation dédiée à l’esthétique gothique, offre un aperçu des mécanismes complexes qui ont sculpté notre rapport à la lettre imprimée et au récit graphique.

La transmission typographique à travers les dynasties de typographes : une science et un art

La survie et l’évolution des caractères gothiques dans les journaux anciens ne s’expliquent pas seulement par des tendances esthétiques ou idéologiques, mais aussi par la force des dynasties typographiques qui se sont perpétuées à travers les siècles. Le cas de la famille Didot est emblématique de cette transmission dans la haute sphère de l’imprimerie et de la typographie en Europe.

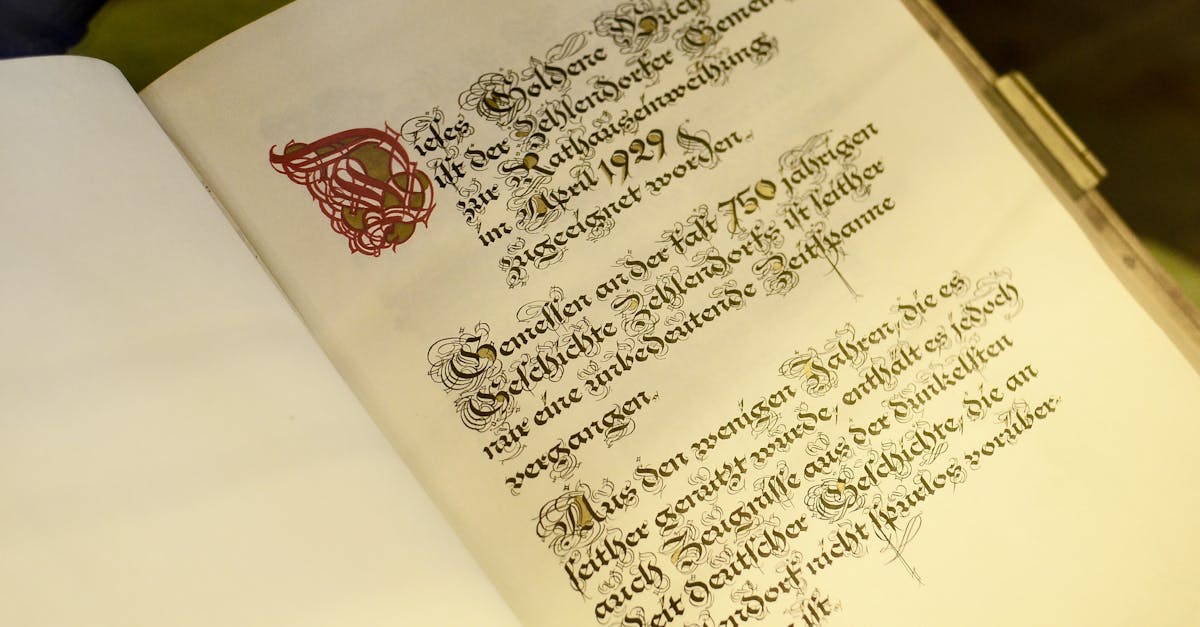

Pierre François Didot, héritier de cette lignée, illustre parfaitement comment une maison réputée jusqu’au XIXe siècle mêlait tradition, innovation technique et sens aigu du détail. Il a ainsi conçu l’un des premiers codes typographiques destinés aux correcteurs, un outil destiné à assurer la rigueur d’impression dans un univers où chaque caractère devait obéir à une esthétique aussi rigoureuse que fonctionnelle.

Le savoir-faire accumulé dans la lignée des Didot inclut des innovations cruciales en matière de qualité du papier, de finesse des traits et d’équilibre des blancs et des noirs, donnant naissance à ce que nous pourrions appeler aujourd’hui une forme d’élégance graphique sombre, à la fois classique et mystérieuse. Cette alliance de précision et d’expressivité correspond parfaitement à l’esprit du GothicRevival, qui puise dans les anciens caractères non seulement leur forme, mais aussi leur charge émotionnelle et leur profondeur historique.

La table suivante résume quelques-unes des contributions majeures des DIdot à la typographie :

| Génération Didot | Apport Principal | Influence sur la Typographie | Impact dans l’imprimerie |

|---|---|---|---|

| François Didot (1713-1785) | Technique du coup-d’œil et qualité du papier | Standardisation et clarté dans l’impression | Amélioration notable de la qualité d’édition |

| Pierre François Didot (1731-1795) | Premier code pour correcteurs typographiques | Rigueur et contrôle de la qualité | Fiabilité accrue dans la presse imprimée |

| Didot aîné et descendants | Innovations en typographie et papeterie | Évolution vers une esthétique sobre et sombre | Harmonisation entre art et technique |

Cet engagement intergénérationnel manifeste l’importance d’une sorte d’orfèvrerie graphique dont les traces, encore visibles dans les archives, sont autant de témoins d’un PatrimoineGraphique riche et complexe — un héritage qui continue à nourrir la réflexion typographique contemporaine.

Les paradoxes de l’usage des caractères gothiques dans la presse et l’imprimerie politique

Dans le labyrinthique jeu des pouvoirs et des symboles, la TypoGothique s’est souvent trouvée au cœur d’une lutte, tantôt soutien d’une cause, tantôt objet d’exclusion. La complexité esthétique de ces écritures allait de pair avec leur charge idéologique, instaurant une valeur mémorielle mais aussi polémique.

L’exemple le plus frappant se manifeste au XXe siècle, où un décret daté du 7 septembre 1934 impose aux institutions allemandes l’usage des caractères Schwabacher et Fraktur, en un geste chargé de nationalisme graphique. L’intention est alors nette : conférer à l’écriture officielle une signature visuelle distincte, fortement ancrée dans ce qu’on imagine être l’identité allemande profonde.

Mais le destin allait réécrire brutalement ce choix. L’ordonnance de Martin Bormann, signée en 1941, interdit soudain ces polices, les assimilant à un « caractère juif » par analogie avec l’écriture manuscrite de la Torah, un retournement d’usage qui expose cruellement la fragilité politique des formes typographiques.

Cette oscillation entre usage et rejet révèle combien la typographie ne saurait être réduite à un simple outil. Le pouvoir graphique a traversé les tensions majeures du XXe siècle, rendant visibles les ÉcrituresDélabrées sur les plans politique, social et culturel.

Voici une liste des grandes étapes de cette histoire typographique politique :

- Émergence de Fraktur comme symbole nationaliste au XVIe siècle.

- Adoption officielle sous le Troisième Reich en 1934 pour renforcer l’identité visuelle.

- Interdiction brutale en 1941 par décret de Martin Bormann pour raisons idéologiques.

- Remplacement progressif par des caractères linéaux « bâtons » comme la Futura, reflet d’un nouveau régime graphique.

- Post-Guerre : réévaluation critique et reprise partielle dans l’art typographique contemporain.

| Date | Événement | Conséquence | Commentaire |

|---|---|---|---|

| 1934 | Décret imposant Schwabacher et Fraktur | Uniformisation visuelle allemande | Nationalisme graphique |

| 1941 | Interdiction des caractères gothiques | Renversement idéologique | Association avec écriture de la Torah |

| 1945 et après | Adoption des linéales bâtons | Modernisation et rupture | Futura devient symbole de la nouvelle époque |

Ce contexte lourd d’histoire rappelle à quel point le graphisme est aussi un champ de bataille, où les lettres ne sont jamais qu’un outil, mais deviennent des emblèmes traversés par une charge émotionnelle et politique. Pour s’imprégner plus avant de cette tension entre esthétique et pouvoir, l’exploration approfondie des ressources telles que cette charte graphique gothique est une lecture éclairante.

La transition des écritures gothiques vers les caractères romains et italiques en France

À rebours de l’Allemagne, la France connaît dès le XVIe siècle une mutation graphique décisive. En effet, les polices gothiques, mêmes ancrées dans le PatrimoineGraphique médiéval, cèdent progressivement la place à des caractères romains et italiques plus fluides, plus aérés, qui transforment la lecture en une expérience plus immédiate et accessible.

Cette transition, loin d’être un simple départ stylistique, reflète une évolution sociale et culturelle profonde, un désir d’une modernité visuelle qui accompagne les bouleversements humanistes. L’imprimerie se veut alors porteuse d’une clarté nouvelle, supposée émanciper la lettre de ses attaches ancestrales pour mieux la projeter vers un avenir plus lisible, plus démocratique.

Cependant, bien que les gothiques périssent en grande partie dans la presse française, leur ombre persiste. SérifSombre et contrastes forts restent des héritages transmis aux caractères contemporains, nourrissant un nouveau langage graphique qui ne renie jamais ses racines funèbres.

Voici un aperçu des caractéristiques comparées entre les typographies gothiques et les caractères romains dans l’imprimerie française :

| Caractéristiques | Typographie gothique | Caractères romains et italiques |

|---|---|---|

| Épaisseur des traits | Traits épais et noirs, marqués | Épaisseur variable, avec contrastes modérés |

| Formes des lettres | Anguleuses, brisées, compactes | Arrondies, ouvertes, fluides |

| Lisibilité | Complexe, difficile à déchiffrer rapidement | Clair, facilité de lecture |

| Symbolisme | Historique, religieux, politique | Universel, culturellement neutre |

Pour ceux qui souhaitent approfondir cette mutation graphique dans un cadre esthétique et rigoureux, la lecture de ressources consacrées à la cohérence visuelle dans l’univers gothique offre un angle d’analyse passionnant.

Archives typographiques et préservation du patrimoine graphique gothique

À l’heure où le numérique tend à gommer l’empreinte physique des choses, les ArchivesTypographiques jouent un rôle primordial dans la conservation de ce trésor typographique qu’est la TypoGothique. Nombreuses sont les institutions qui veillent à la restauration et à la mise en valeur des journaux anciens, imprimés dans ces caractères d’un autre âge, que beaucoup ne savent plus déchiffrer.

La Bibliothèque nationale de France reste un exemple emblématique, où le maniement délicat des ouvrages rares, comme l’édition de 1798 des Bucoliques, Géorgiques et l’Énéide de Virgile, imprime un nouveau souffle à la mémoire typographique. À chaque feuille, c’est un univers fait de sensations visuelles troublantes qui s’offre au regard, un monde où les contrastes de l’encre forment autant de paysages d’ombres et de lumières.

- Conservation physique : préservation du papier ancien fragile

- Numérisation : accès élargi aux textes et aux typographies

- Études et recherches : analyse de la technique et du style

- Transmission : formations et ateliers dédiés aux typographes

Ces efforts conjoints permettent d’éviter que les ÉcrituresDélabrées, fragiles et précieuses, ne tombent dans l’oubli. Ils nourrissent l’énergie du GothicRevival, qui, en invitant à des expositions et manifestations artistiques, maintient vivante une esthétique séculaire, vibrante et troublante.

| Action | Objectif | Résultat attendu |

|---|---|---|

| Conservation physique | Limiter la dégradation des ouvrages | Maintenir la lisibilité et l’intégrité du document |

| Numérisation | Faciliter l’accès mondial aux archives | Diffusion accrue et études facilitées |

| Recherche | Comprendre l’évolution des styles | Documentation et enseignement |

Se détourner de ces archives aujourd’hui, ce serait refuser un chapitre entier de notre histoire graphique, et l’âpre poésie contenue dans la finesse des lignes noires. Plonger dans ces trésors du passé invite à une forme d’introspection esthétique, où les échos des anciennes presses résonnent encore dans les plis du papier.

L’influence moderne et la renaissance de la typographie gothique dans l’art et le design

La réhabilitation de ces caractères sombres ne passe plus seulement par le musée ou la bibliothèque : l’art contemporain et le design graphique explorent aujourd’hui cet univers avec la vitalité et la liberté propres aux temps modernes. Le GothicRevival traverse désormais la frontière du passé et du présent, s’inscrivant dans des créations hybrides où l’ancien dialogue avec le nouveau.

Ainsi, les créateurs contemporains reconsidèrent les trames gothiques, jouant avec les lourdeurs d’une esthétique SérifSombre, mêlant minimalisme et extravagant. Des affiches, des pochettes d’albums, et des mises en pages numériques font revivre ces formes brisées, dans un hommage vibrant et revendiqué.

- Réutilisation dans la typographie numérique pour sites et interfaces

- Artistes graphiques inspirés par l’AncienneImprimerie et le PressHistorique

- Explorations hybrides entre calligraphie et typographie contemporaine

- Mouvement de cohérence esthétique revendiquée dans l’univers gothique

Pour qui souhaite comprendre les mécanismes de cette fusion graphique, il est utile de consulter des chartes visuelles qui accompagnent la création typographique moderne, tel ce travail sur la cohérence gothique qui éclaire l’usage adapté des structures anciennes à des contextes actuels.

Techniques et outils de fabrication dans l’ancienne imprimerie gothique

Le fait de poser son regard sur les TypoGothique s’accompagne de la découverte de méthodes artisanales et mécaniques qui façonnaient chacun de ces caractères. L’ancienne imprimerie fonctionne autour d’outils précis où la plume rigide à bout carré s’impose comme l’instrument primordial pour dessiner les lettres anguleuses, témoins de l’esthétique médiévale.

Cette technique calligraphique impose rigueur et discipline, conditions nécessaires pour gérer les contours épais et les noirs profonds qui définissent la force visuelle de la typographie gothique. L’art typographique n’est pas simplement un geste artistique mais une maîtrise technique complexe qui s’est transmise d’artisan à artisan.

- Plumes rigides à bout carré pour tracer angles précis

- Composition manuelle des caractères en plomb

- Presses à bras et à planche – impression artisanale

- Techniques de gravure sur métal pour les matrices

| Outil/Technique | Fonction | Impact sur l’aspect final |

|---|---|---|

| Plume à bout carré | Création des angles et épaisseurs | Traits anguleux, noirs intenses |

| Matrices en métal gravées | Production des caractères imprimables | Précision et réplication fidèle |

| Presses à bras | Application de la pression pour impression | Qualité d’empreinte et texture |

La rigueur formelle et l’obsession du détail auraient atteint leur apogée dans certaines éditions, telles que la publication rare des « Bucoliques, Géorgiques, l’Eneïde » de Virgile (1798), où chaque lettre reflète la tension entre tradition et innovation. Ces pièces demeurent aujourd’hui des trésors d’ArchivesTypographiques, objets d’un culte discret mais profond.

Lectures et ressources pour approfondir sa connaissance des typographies gothiques anciennes

La connaissance de la TypoGothique ne s’adresse plus qu’aux seuls spécialistes des arts graphiques, mais s’ouvre à un public curieux, sensible aux richesses historiques et esthétiques. S’aventurer dans cet univers demande un retour aux sources parfois ardu, mais ô combien fascinant.

Voici une sélection non exhaustive de ressources pour s’initier et approfondir la compréhension des écritures gothiques dans leur dimension historique et contemporaine :

- Archives numériques des anciennes imprimeries et bibliothèques spécialisées

- Expositions dédiées à la typographie gothique et à son univers esthétique ici

- Manuels et guides sur les techniques de transcription et d’analyse de caractères anciens

- Articles spécialisés sur les liens entre graphisme, politique et culture visuelle

- Forums et communautés en ligne axés sur la passion pour l’AncienneImprimerie et la typographie rétro

Ces propositions s’accompagnent souvent de travaux pratiques et d’échanges culturels, nécessaires pour comprendre la puissance discrète et l’étrangeté de ces polices, bien loin des formes anodines du texte imprimé moderne. L’aventure commence donc par une immersion contemplative et critique, encourageant à percevoir les signes graphiques comme des témoins vivants, vibrants dans leur obscurité.

Pourquoi la typographie gothique fascine-t-elle encore en 2025 ?

Alors que le monde digital, synthétique et immatériel semble s’imposer en maître, la persistance et la résurgence des formes anciennes, des TypoGothique, pose une énigme profonde. Comment expliquer l’attrait que portent ces écritures SérifSombre, ces lettres aux lignes marquées, anguleuses, presque sévères, à une époque où la fluidité et la lisibilité numérique priment ?

La réponse réside peut-être dans la quête d’authenticité, dans ce retour aux textures, à la matérialité, aux imperfections d’un travail manuel et artisanal qui participe d’une esthétique funèbre et romantique, chère aux sensibilités d’un public en quête d’histoire et de sens. Dans ce contexte, la TypographieRetro se fait signe d’une résistance silencieuse face à l’homogénéisation visuelle.

Cette fascination s’incarne aujourd’hui dans des initiatives culturelles, des projets artistiques et des publications qui explorent la force évocatrice et mystérieuse de ces caractères. Ils deviennent marqueurs d’une identité singulière, d’une profondeur où pèsent à la fois le poids du passé et la vitalité du présent.

- Volonté de renouer avec un PatrimoineGraphique authentique

- Besoin de matérialité face au monde virtuel

- Attrait pour une esthétique sombre, complexe, à la fois historique et actuelle

- Recherche d’une cohérence visuelle revendiquée dans les expressions artistiques

- Revitalisation artistique par le GothicRevival

Ce phénomène s’inscrit pleinement dans une pertinence contemporaine vibrante, où la typographie devient miroir d’un état d’âme collectif, reflet d’une époque aux tensions multiples. Pour approfondir la cohérence de ce mouvement, il est possible de s’inspirer de travaux comme ce guide sur la cohérence visuelle dans l’univers gothique, source rare d’éclairage et d’analyse.

FAQ sur les typographies gothiques dans les journaux anciens

- Qu’est-ce que la TypoGothique et pourquoi était-elle utilisée dans les journaux anciens ?

La TypoGothique désigne un ensemble de caractères d’écriture inspirés des manuscrits médiévaux, utilisés principalement dans les presses anciennes pour leur rigueur esthétique et leur charge symbolique. Ils conféraient aux textes un caractère officiel, religieux ou politique très marqué. - Quels sont les principaux types de caractères gothiques ?

Les plus connus sont le Schwabacher et le Fraktur, notamment en Allemagne, caractérisés par des formes anguleuses, une épaisseur marquée, et un équilibre entre lisibilité et complexité graphique. - Pourquoi les caractères gothiques ont-ils été interdits sous le régime nazi ?

En 1941, les caractères gothiques furent jugés « juifs » car ils ressemblaient à l’écriture de la Torah, ce qui conduisit à leur interdiction officielle malgré leur usage intensif quelques années auparavant. - Comment les archives typographiques permettent-elles de préserver ce patrimoine ?

Elles assurent la conservation physique, la numérisation et la diffusion des œuvres anciennes, tout en soutenant la recherche. Cela permet à la fois l’accès au public et l’inspiration pour les créateurs actuels. - Où peut-on voir aujourd’hui une renaissance de la typographie gothique ?

Elle se manifeste dans l’art contemporain, le design graphique, les expositions thématiques et les publications qui réinterprètent ces formes dans un dialogue entre passé et présent.

Laisser un commentaire