L’évolution du noir dans la mode : des vêtements de deuil au choix stylistique

À travers les siècles, le noir a drapé l’histoire humaine d’une aura singulière, passant des arcanes du deuil aux défilés des créateurs incarnant la modernité et la remise en question des codes. Ce vêtement, à la fois strict et libérateur, a été longtemps le signe d’un chagrin formel, codifié, socialement imposé, avant qu’il ne devienne en apparence une simple affirmation stylistique, une teinte choisie pour son intensité et sa profondeur. Le noir se révèle ainsi un miroir des évolutions culturelles, des tensions entre tradition et innovation, un point de jonction où la mort dialogue avec l’élégance, où l’austérité épouse la sophistication. Au fil de cette exploration, nous irons de la Rome antique à nos silhouettes d’aujourd’hui, en passant par l’austérité victorienne et la révolution des ateliers de haute couture. Entrelacs d’histoires, de rituels et de tendances, cette immersion dévoile l’empreinte profonde que le noir a laissé, bien au-delà de la simple couleur.

le noir, couleur de deuil : traces antiques et rituels vestimentaires

Le rôle du noir comme couleur du deuil plonge ses racines dans l’Antiquité, où les apparats sombres étaient porteurs d’un langage muet mais chargé. Dans la Rome antique, le port de vêtements sombres, comme les tuniques noires et les voiles obscurs, signalait à la communauté un état de douleur et d’abstention sociale. Ces signes, attestés dans les écrits de Cicéron ou à travers les fresques et sculptures, constituaient un pacte silencieux entre le deuilé et la collectivité. Cette codification, bien que souple, structurait un moment où l’individu se détachait des réjouissances mondaines.

Chez les Grecs anciens, la symbolique s’étendait avec des rituels corporels plus manifestes : les déchirures dans les vêtements, le frottement de cendres sur la tête des femmes, comme évoqué dans l’Iliade, intensifiaient la portée expressive du vêtement funèbre. La notion de vêtement de deuil anarchisait les codes habituels du luxe et de la beauté, créant un espace de rupture, et un souvenir vivant autour du défunt.

Il est Capital de distinguer que ces pratiques, bien qu’unifiées par un sens commun, variaient profondément selon les régions et les époques, chaque culture adaptant ses formes et ses couleurs à son propre rapport à la mort. Le noir, dans ce creuset antique, s’impose peu à peu comme un signe visible de la perte et de la fragilité humaine.

- Signes vestimentaires sombres : tuniques, voiles, accessoires

- Symboles corporels dans le rituel funéraire : cendres, déchirements

- Codification sociale : visibilité et respect

- Variations culturelles entre sociétés antiques

| Culture | Pratiques vestimentaires de deuil | Symbolisme |

|---|---|---|

| Rome antique | Tuniques noires, voiles sombres | Visibilité du chagrin, appartenance |

| Grèce antique | Déchirures, terre sur cheveux, vêtements sombres | Expression du deuil, rupture sociale |

| Égypte antique | Longues robes sombres, symboles religieux | Passage vers l’au-delà, respect divin |

le Moyen Âge et la Renaissance : quand le noir s’installe dans les rites funéraires

Le Moyen Âge constitue un tournant où la notion de deuil se théâtralise davantage, s’imposant dans la société comme un rite collectif enveloppé dans le poids des coutumes vestimentaires. Le noir s’inscrit alors de manière plus assidue dans la palette des signes du chagrin, partagé entre les classes sociales à travers différentes nuances et tissus, souvent liés à la qualité et au coût des étoffes. C’était une époque où la mort frôlait la vie à chaque coin de rue; les épidémies, guerres et famines rendaient le port du deuil presque une omniprésence.

Dans certains écrits et illustrations médiévales, on voit que les vêtements de deuil pouvaient même s’orner de symboles forts : pleurants brodés, larmes d’argent ou de soie, et croix rappelant la foi salvatrice. Le violet y tient aussi une place respectable, couleur de la dignité mais aussi de la mélancolie, une alternative au noir plus ou moins adoptée selon les régions ou les classes.

La Renaissance perpétue et affine ces pratiques, marquant un certain formalisme. La noblesse fait du deuil une déclaration royale, un étendard de respect autant que de pouvoir, associant la couleur noire à l’exclusivité sociale, préparant ainsi le terrain au rituel raffiné de la période victorienne. Il est frappant de voir comment la sévérité de la tenue s’accorde au poids symbolique du deuil, enfermant parfois les individus dans une austérité presque sculpturale, une mascarade du chagrin qui dit tout sur les contraintes sociales.

- Couleurs de deuil : noir, gris, violet

- Symboles décoratifs : larmes brodées, croix, pleurants

- Rite collectif et public

- Différences selon classes et régions

| Époque | Couleurs principales | Symboles accessoires | Perception sociale |

|---|---|---|---|

| Moyen Âge | Noir, violet, gris | Larmes brodées, croix, symboles religieux | Deuil omniprésent, marqueur social |

| Renaissance | Noir dominant, violet en soutien | Ornements raffinés, étoffes coûteuses | Rite aristocratique, exclusif |

l’époque victorienne : institutionnalisation du vêtement de deuil

Au cœur de l’ère victorienne, le deuil devient une véritable mécanique sociale, rigoureusement codifiée. La mort se vit à la fois dans l’intime et sous le regard d’un monde entier, et le vêtement en est devenu un signe incontournable et obligatoire. Le « grand deuil » impose aux femmes veuves portant le noir intégral — robe simple, voile opaque et accessoires obscurs — une période officielle pouvant durer deux ans, voire plus dans certains milieux conservateurs.

Cette stricte observance modifie la pratique vestimentaire traditionnelle, introduisant une chronologie symbolique et un protocole dans la manière de s’habiller après la perte d’un proche. Après la période initiale, on pouvait entamer la phase de « deuil demi-sombre », autorisant l’introduction progressive de gris et violet, avant de retourner à la vie sociale.

L’industrie textile s’empare de cette demande très particulière, avec des maisons spécialisées dans la confection de vêtements de deuil, une niche fleurissante qui impose ses codes comme la longueur des manches, la texture des tissus, ou encore certains accessoires spécifiques. Cette spécialisation est le reflet d’une société où la mode transmet un message aussi fort que les mots, où l’apparence exprime fatalement l’état d’âme et la condition sociale.

- Durée du “grand deuil” : souvent deux ans

- Tenue : robes noires, voiles opaques, accessoires sobres

- Introduction progressive de gris et violet pour “deuil demi-sombre”

- Apparition d’entreprises spécialisées en vêtements de deuil

| Phase | Durée | Tenue requise | Objectif symbolique |

|---|---|---|---|

| Grand deuil | Jusqu’à 2 ans | Robe noire simple, voile, accessoires noirs | Marquage fort du chagrin |

| Deuil demi-sombre | Variable | Introduction de gris, violet | Réintégration progressive |

modifications du rôle du noir au XXe siècle et diversité des expressions

Le XXe siècle est une ère de bouleversements culturels, sociaux et esthétiques qui ont profondément modifié la perception du noir dans la mode. Si le noir demeure un symbole de deuil, il quitte progressivement son rôle unique et obligatoire pour devenir une couleur de choix, une nuance qui s’approprie les codes de la mode avec une liberté nouvelle.

Des figures emblématiques, à la manière de Coco Chanel, ont imposé le noir comme une élégance intemporelle, un classique à la fois sobre et singulier. Le “petit noir” de Chanel offre une alternative à la rigidité des codes victoriciens, permettant un noir qui sert désormais la silhouette et la séduction, plutôt que la souffrance collective. Dans ce passage, le noir glisse vers une identité plus personnelle, façonnée par des créateurs tels que Dior, Givenchy, ou Yves Saint Laurent, qui ont réinventé la couleur en jouant sur les matières, les formes et les textures.

Le noir s’exprime à travers les défilés et les lignes, tout en restant un symbole de rébellion, d’intensité, avec des maisons contemporaines comme Balenciaga ou Céline qui soulignent sa modernité et sa puissance. En parallèle, des créateurs comme Rick Owens, Alaïa ou Haider Ackermann explorent les profondeurs du noir à travers des volumes sculpturaux et des matières parfois brutales, réinventant sans cesse son rapport au corps et à l’espace. Il est devenu partout un vecteur de style et d’émotion, une présence qui structure tant la haute couture que le vêtement gothique, où des motifs géométriques et des textures sourdes créent une poésie visuelle incontournable [source].

- Le noir comme symbole d’élégance (Chanel, Dior)

- Réinvention dans la haute couture (Givenchy, Yves Saint Laurent)

- Modernité et puissance (Balenciaga, Céline)

- Explorations contemporaines (Rick Owens, Alaïa, Haider Ackermann)

| Créateurs | Approche du noir | Contribution à l’évolution |

|---|---|---|

| Chanel | Privilégie le noir simple et élégant | Démocratisation du noir en mode féminine |

| Dior | Réinterprétation haute couture, lignes féminines | Modernisation de l’usage du noir |

| Givenchy | Élégance sculpturale, raffinement | Affirmation du noir comme luxe |

| Rick Owens | Matières brutes, volumes forts | Exploration sombre et radicale |

| Haider Ackermann | Textures profondes et couleurs sourdes | Réinvention contemporaine du noir |

le noir en dehors du deuil : affirmation stylistique et identité

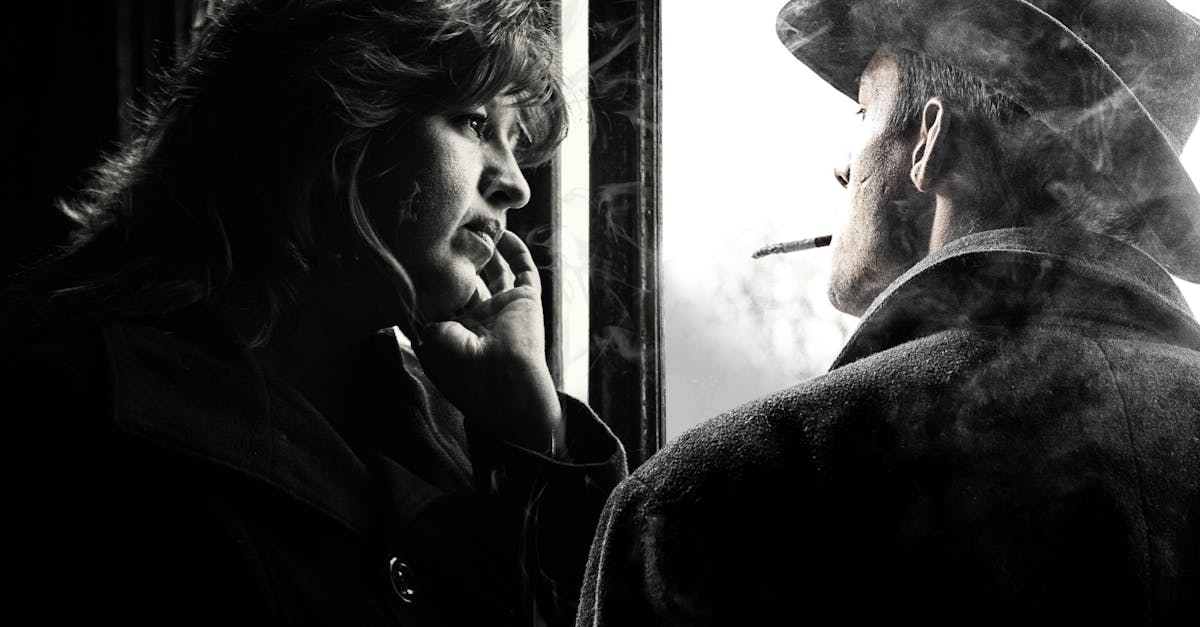

Le noir, libéré de sa seule fonction funéraire, s’est imposé dans la mode contemporaine comme une couleur à part entière, porteuse d’une force et d’une gravité qui dépassent la simple appartenance culturelle ou sociale. Il dessine une silhouette à la fois sobre et mystérieuse, capable d’exprimer un désir d’intensité, de singularité. Dans certains courants alternatifs, notamment chez les passionnés du gothique, le vêtement noir est un outil de création identitaire, un mode d’expression qui joue sur la tension entre tradition et modernité [source].

Bien au-delà de la mode, le noir habille également les espaces, l’architecture, l’objet, participent à une esthétique où la sobriété côtoie parfois le minimalisme ou l’excès baroque [source]. Cette porosité des formes révèle un dialogue entre la mode et les autres arts, où l’harmonie du noir intensifie sa présence et nourrit des univers à la fois sombres et lumineux, tels que ceux que l’on découvre dans certains portfolios artistiques privilégiant les contrastes et riches en symboles [source]. Loin d’être un simple choix cosmétique, le noir est chargé d’une histoire et d’une émotion, une sorte de peau qui enveloppe et protège ceux qui le portent.

- Le noir comme marqueur d’identité

- La mode gothique : un univers cohérent et travaillé

- Échos dans la décoration et l’architecture

- Poids émotionnel et symbolique

| Territoires d’expression | Manifestations | Impacts émotionnels |

|---|---|---|

| Mode alternative gothique | Coupe longue, dentelles, motifs géométriques | Singularité, mélancolie poétique |

| Architecture et design | Matériaux noirs, lumières sourdes, sobriété | Ambiance mystérieuse, minimalisme profond |

| Arts visuels | Contrastes marqués, images en clair-obscur | Tension dramatique, intensité |

l’empreinte d’anne de bretagne : une révolution silencieuse du noir funéraire en France

À travers l’histoire française, l’une des figures majeures du port du noir en deuil reste incontestablement Anne de Bretagne. Sa décision en 1495, lors du décès de son premier enfant, de revêtir outrageusement le noir et de l’imposer à toute sa cour, fut un acte fort et sans précédent. Le noir, ce choix austère et radical, était bien éloigné des habitudes vestimentaires royales jusque-là, où le blanc dominait pour les reines et le violet marquait le deuil masculin.

Il semble que ce noir brutal reflétait un lien profond avec les racines paysannes bretonnes d’Anne, un rappel à la sobriété et à la gravité qu’elle souhaitait porter sur son chagrin et partager avec son entourage. Dans un monde où le noir exigeait une teinture particulière à base de produits venus d’Afrique, il s’agissait aussi d’une marque d’exclusivité et de pouvoir, un symbole à la fois personnel et politique.

Cette innovation fut au départ réservée à la noblesse, interdisant aux classes populaires ce privilège par une réglementation stricte. Le noir se propagea progressivement, se banalisant enfin au XVIIe siècle, puis devenant la couleur unique et propre au deuil en France dès le XVIIIe siècle, sous forme d’un langage vestimentaire désormais clair et intégré.

- Première adoption officielle du noir en deuil par la royauté française

- Origine paysanne et austérité revendiquée

- Exclusivité et pouvoir dans le port du noir

- Diffusion progressive aux autres classes sociales

| Année | Événement | Impact symbolique |

|---|---|---|

| 1495 | Anne de Bretagne impose le noir à sa cour | Rupture avec les traditions blanches, affirmation de gravité |

| XVIIe siècle | Généralisation du noir dans les vêtements de deuil | Uniformisation sociale et culturelle |

| XVIIIe siècle | Noir devient couleur unique du deuil en France | Langage vestimentaire clair, codification |

approches culturelles variées : couleurs et coutumes du deuil dans le monde

Si le noir domine en Europe, les cultures d’Asie ou d’Inde proposent des expressions tout à fait différentes, révélant la richesse multiple du rapport au deuil. En Chine et au Japon, c’est le blanc qui règne dans les rites funéraires, symbole de pureté et de passage vers l’au-delà. Les bandes blanches portées sur les vêtements signalent clairement cette transition et la nécessité d’un deuil visible et respectueux.

En Inde, bien que les costumes varient selon les régions et castes, le blanc est également massivement utilisé pour honorer les morts, évoquant un renouveau et une paix intérieure. En Chine, paradoxalement, certaines approches locales incorporent le rouge dans les hommages funéraires, couleur traditionnellement associée à la vie et à la célébration, témoignant d’un lien profondément dialectique entre mort et vie.

Ces divers codes colorés rappellent que le vêtement de deuil est moins une norme universelle qu’un langage en mutation, un symbole façonné par la mémoire collective, les croyances et l’histoire. Le noir, s’il incarne une gravité particulière dans l’Occident, ne peut être dissocié d’un système culturel toujours mouvant et pluriel.

- Asie : le blanc comme couleur du deuil

- Inde : pureté et renouveau en blanc

- Chine : rouge dans les hommages funéraires

- Multiplicité des symboles selon les croyances

| Pays/Région | Couleur(s) de deuil | Signification |

|---|---|---|

| Chine | Blanc, rouge | Pureté, passage, vie et renouveau |

| Japon | Blanc | Transition, respect |

| Inde | Blanc | Paix, purification |

| Europe | Noir | Chagrin, perte, gravité |

le noir dans la mode contemporaine : un choix esthétique et une énergie narrative

Aujourd’hui, le noir s’affranchit de ses chaînes funéraires pour devenir un vecteur puissant d’expression personnelle, exploré par la haute couture comme par les sous-cultures. Cette couleur unique, portée par les silhouettes signées Yves Saint Laurent, Alaïa, ou Céline, incarne une élasticité symbolique et esthétique fascinante. Elle traverse les styles avec une cohérence visuelle irréfutable, accompagnée d’une stratégie de forme et matériau qui dialogue avec le corps et l’âme [source].

Dans les ateliers de Balenciaga ou les créations plus expérimentales de Haider Ackermann, le noir s’habille de contrastes et de textures qui projettent une énergie narrative, une sorte de poésie sombre qui peut évoquer une forme d’élégance minimaliste ou un romantisme baroque [source]. Il est cette présence singulière qui s’impose sans jamais hausser la voix, une gravité de silhouette dont la force réside aussi dans sa douce retenue.

Le noir devient ainsi un dialogue entre tradition historique, affirmations stylistiques et recherche contemporaine. C’est une couleur qui nourrit à la fois l’intensité émotionnelle et la rigueur formelle, un support privilégié à la créativité en mode. Le noir, porteur d’une mémoire visuelle, double aussi une liberté d’interprétation qui laisse à chacun·e le soin d’habiter cette teinte avec authenticité et profondeur.

- Affirmation des créateurs emblématiques

- Dialogue entre matières et formes

- Présence dans la mode gothique et alternative

- Rôle narratif et émotionnel du noir

| Designer | Style | Contribution à l’esthétique noire |

|---|---|---|

| Yves Saint Laurent | Classique et avant-gardiste | Fusion de l’élégance et de l’audace |

| Alaïa | Sculptural et sensuel | Réinvention des textures et du corps |

| Céline | Minimaliste et contemporaine | Pureté et sobriété |

| Balenciaga | Structuré et moderne | Puissance des volumes |

| Haider Ackermann | Poétique et contrasté | Exploration des couleurs sourdes |

questions fréquentes sur le noir en mode et en deuil

- Pourquoi le noir est-il associé au deuil en Europe ?

Le noir a été institutionnalisé comme couleur du deuil en Europe à partir du XVIIe siècle, popularisé notamment en France après qu’Anne de Bretagne a imposé ce code à la noblesse au XVe siècle. Il symbolise la gravité, la perte et l’abstinence dans un contexte social. - Le noir est-il toujours porté pour le deuil dans le monde ?

Non, dans de nombreuses cultures, notamment en Asie ou en Inde, les couleurs telles que le blanc ou même le rouge sont utilisées pour honorer les défunts, symbolisant la pureté, le passage et le renouveau, ce qui crée une palette diverse d’expression du deuil. - Comment le noir est-il redevenu une couleur de mode et d’affirmation ?

Grâce à des créateurs comme Chanel, Dior ou Yves Saint Laurent qui ont réinventé le noir dans leurs collections, ce dernier est devenu un symbole d’élégance, de sobriété et de modernité, s’émancipant de son unique valeur funéraire. - Le noir est-il réservé à certaines classes sociales dans l’histoire ?

Oui, à son origine en France, le noir était une couleur exigeante en matière de teinture et coûteuse, réservée souvent à la noblesse, avec une interdiction légale pour les classes populaires au début. - Le noir a-t-il des significations dans la mode gothique ?

Oui, il est omniprésent comme une couleur qui évoque un rapport à la mélancolie, à l’identité forte et au refus des codes classiques, souvent enrichi par des textures, dentelles et motifs géométriques, comme exploré dans ces univers cohérents [source].

Laisser un commentaire