Le silence comme langage esthétique dans le cinéma gothique

Dans l’ombre muette du cadre, le silence s’impose. Il n’est pas simple absence, mais présence lourde, poids « silence d’ébène » éclipsant tout bruit superflu. Le cinéma gothique, avec son souffle d’oubli, explore ce langage sans mots, où chaque image tisse une lueur spectrale. Sans dialogue, s’articule alors un requiem muet, où la « cité du silence » dévoile ses brumes sépulcrales, et la nuit de verre s’anime d’échos noirs. Loin du bavardage, le silence devient matériau, instrument d’une narration alternative, creusant un univers à la fois dense et immatériel, où le non-dit est roi.

La puissance évocatrice du silence d’ébène dans l’esthétique gothique

Le silence, dans le cinéma gothique, ne se limite pas à une simple suspension du son. Il est un élément constitutif du récit et de sa texture visuelle. Sous le voile de la nuit profonde, ce silence d’ébène instaure un climat d’attente, une tension palpable entre ce qui est montré et ce qui reste invisible. Il devient une force esthétique inscrite dans chaque plan, chaque ombre du décor, livrant plus que des images — une expérience sensible presque tactile.

Dans cette « ombre muette », la disparition du son invite le spectateur dans une contemplation où les émotions s’expriment sans recours aux mots. Le silence impose une lenteur, un rythme nocturne, méditatif, qui appelle autant à l’écoute intérieure qu’à la perception visuelle. C’est ce souffle d’oubli qui caractérise les œuvres gothiques les plus intenses : un espace-temps suspendu où résonnent les non-dits et les présences fantomatiques.

C’est cette dimension du silence qui transparaît dans les architectures obscures, les décors chargés d’histoire et d’usure, qui jadis hébergeaient des mystères et des tragédies oubliées. Ce silence ambiant relève d’une esthétique profonde, un dialogue entre la lumière spectralement tamisée et les ténèbres qui s’insinuent dans chaque recoin, offrant un cadre propice aux mystères et aux révélations tacites.

- Le silence comme élément structurant de la narration : absence volontaire ou présence invisible

- Le jeu des contrastes entre l’obscur et la lumière : une dialectique silencieuse

- La lenteur et l’espace : le silence impose une temporalité propre à l’esthétique gothique

- Le silence et le décor : architecture et éléments visuels porteurs de sens sans parole

| Aspect | Fonction dans le silence gothique | Exemple cinématographique |

|---|---|---|

| Silence d’ébène | Conditionne l’atmosphère, crée un voile oppressant | Plans de couloirs désertés dans des films gothiques psychologiques |

| Ombre muette | Augmente la présence des non-dits et des forces invisibles | Usage métaphorique de l’ombre sur les visages, notamment dans le cinéma muet |

| Lueur spectrale | Permet une matérialisation du surnaturel sans effets sonores | Illuminations faibles dans les scènes nocturnes, campements oubliés |

Dans sa nature métaphysique, ce silence noir se rapproche de ce qu’on pourrait appeler un nocturne silencieux, un moment de flottement où le temps, à la fois suspendu et intense, s’incarne dans chaque souffle retenu et chaque regard figé. Le cinéma gothique modernise ainsi la tradition du silence offert par la peinture, le théâtre ou la littérature au profit du médium audiovisuel, où la sonorité ambiante ou son absence participent à révéler une vérité plus obscure.

L’expression corporelle muette, la narration invisible dans le cinéma gothique

Si le silence est un poids, il s’éclaire parfois par la poésie du mouvement. Dans le cinéma gothique en particulier, la parole s’efface devant le langage du corps. À l’instar de l’expression silencieuse en danse ou en mime, la gestuelle devient le vecteur d’une narration profonde, quasi sacrée — où chaque regard, chaque tremblement dessine un récit muet.

On sait depuis longtemps que le corps peut être une ombre aussi évocatrice que la lumière. Dans cette ombre muette, chaque geste incarne une signification multiple. Le spectateur, loin de subir un silence mort, est invité à une écoute attentive, physique et sensorielle. La lente répétition, les arrêts sur image du corps en mouvement, soulignent cette poésie silencieuse, où s’exprime souvent ce qu’aucun mot ne pourrait dire.

Le cinéma gothique s’appuie sur cette orbite invisible pour construire ses personnages, pour inscrire leurs trajectoires dans un espace où la lueur spectrale vient envelopper le corps en mutation — hanté, fragile, défiant le temps. L’expression corporelle devient alors une résistance contre l’absence de parole, une affirmation d’existence dans la cité du silence où le visible s’efface.

- Le corps comme canal de mémoire, gardien de récits invisibles

- Gestes et postures : messages implicites à déchiffrer

- Corps malade ou épuisé : le silence incarné comme forme de témoignage courageux

- L’interprétation du spectateur : une interaction silencieuse mais intense

| Type d’expression corporelle | Signification dans un contexte gothique | Manifestation visuelle fréquemment utilisée |

|---|---|---|

| Geste lent et mesuré | Introspection, poids du souvenir | Plans longs sur mains ou visage trahissant l’émotion |

| Mouvement brusque ou spasmodique | Déchirement intérieur, angoisse tapie | Contrastes d’éclairage soulignant la tension |

| Posture effondrée, corps courbé | Résignation, douleur muette | Jeu d’ombres dramatiques, absence de dialogue |

L’art de la narration sans paroles dans le cinéma gothique rejoint directement cette tradition silencieuse que l’on retrouve dans le théâtre d’ombres, la mime ou encore dans certains romans sombres. C’est un dialogue tacite avec le spectateur, enrichi par des détails laissés dans une nostalgie plutôt que dans l’excès démonstratif, où chaque fragment de silence retient son mystère.

Le silence comme outil de résistance et de mémoire dans le cinéma gothique

Le silence orchestré dans le cadre gothique ne se réduit pas à une simple absence : il devient un instrument de résistance face à la fragmentation, une voix plus puissante que le verbe. Cette idée s’enracine notamment dans certains récits où le silence aggrave l’effroi et sublime la douleur, transformant l’absence de parole en cri muet, figé dans l’éternité d’une scène.

Les figures centrales du cinéma gothique, souvent marquées par la perte ou la déshumanisation, incarnent cette lutte obstinée à travers un silence qui parle à l’âme. Un parallèle a souvent été évoqué avec le témoignage littéraire de Charlotte Delbo, où l’esthétique silencieuse dans les camps transcende l’horreur par le non-dit et la mémoire du corps.

Dans cette même veine, le silence se fait souffle et résistance, une forme de langage secret lodé dans la solitude. Il est la voix que l’on n’ose pas prononcer, la trace laissée dans la brume sépulcrale d’un monde où la parole a été réduite au silence forcé. Cette esthétique silencieuse est un moyen de transmettre ce qui dépasse les mots, d’évoquer l’indicible au travers d’images, de silences suspendus et de regards lourds.

- Le silence comme mémoire active, marque indélébile de l’histoire

- La voix du corps contre le silence oppresseur

- Une rébellion invisible contre la disparition

- Le pouvoir métaphorique du silence dans la représentation du traumatisme

| Élément | Rôle dans le silence comme résistance | Exemple ou référence |

|---|---|---|

| Silence imposé | Création d’une atmosphère d’oppression | Scènes où personnages ne peuvent ou ne veulent parler |

| Corps comme résistance | Exprime la dignité et la révolte | Performances dramatiques sans paroles |

| Regards lourds de silence | Chargés d’une force évocatrice transcendante | Plans fixes sur visages |

À travers cette lecture, le silence ne constitue plus une rupture dans le récit, mais devient une continuité spirituelle. Cette démarche, à la fois esthétique et éthique, tend à offrir une voix aux silences oppressifs et muets, ceux du traumatisme et de l’oubli, transformés en hymne irrévocable.

L’art du silence entre image et son : une stratification complexe dans le cinéma gothique

Le cinéma, souvent décrit comme un art impur — amalgamant lumière, son, mouvement — déploie une palette sonore qui rend le silence d’autant plus puissant. Dans le gothique, ce silence ne saurait être réduit à la simple coupure sonore. Il s’inscrit dans une stratification complexe qui dialogue continuellement avec l’image, introduisant des tensions sensibles entre ce qui est vu et ce qui est perçu sans bruit.

Le silence s’explore alors à plusieurs niveaux. Il s’agit d’abord des silences par rapport au son, lorsqu’un bruit attendu se tait ou qu’aucune musique ne vient noyer l’angoisse. Ensuite, le silence agit par rapport à la parole, où aucune voix ne vient expliquer ni rassurer. Enfin, au niveau sensible, ce silence s’impose comme un espace où naissent les idées, parfois fugaces, parfois obsédantes.

Ce tissage d’éléments sonores et visuels répond à un principe fondamental : ce silence ne supplée pas le manque mais qu’il expose une profondeur. Il a été analysé dans des chefs-d’œuvre gothiques modernes et classiques, tels que les œuvres à la lisière du cinéma muet allemand, ou certains films de Bergman ou Tarkovski, où le silence contribue à créer ce qu’on pourrait appeler un requiem muet.

- Silences relatifs au son : absences ou suspensions

- Silences relationnels à la parole : non-dit ou retenue

- Silences sensibles : espace à interpréter, presque ontologique

- Interactions entre silence et lumière, plans et montage

| Dimension du silence | Description | Effet dans le cinéma gothique |

|---|---|---|

| Silence sonore | Absence totale ou réduite des bruits et musiques | Amplifie l’atmosphère et le sentiment d’isolement |

| Silence verbal | Absence de dialogue | Augmente l’intensité dramatique et le mystère |

| Silence ontologique | Dimension abstraite, espace d’idées et de sens | Invite à la méditation et à l’introspection |

Les tensions entre image et silence façonnent une esthétique tout en contrastes, où le regard scrute les ténèbres et la lumière tamisée. Le silence invite à écouter ce que l’on ne voit pas, à sonder l’ombre jusqu’aux limites du souvenir.

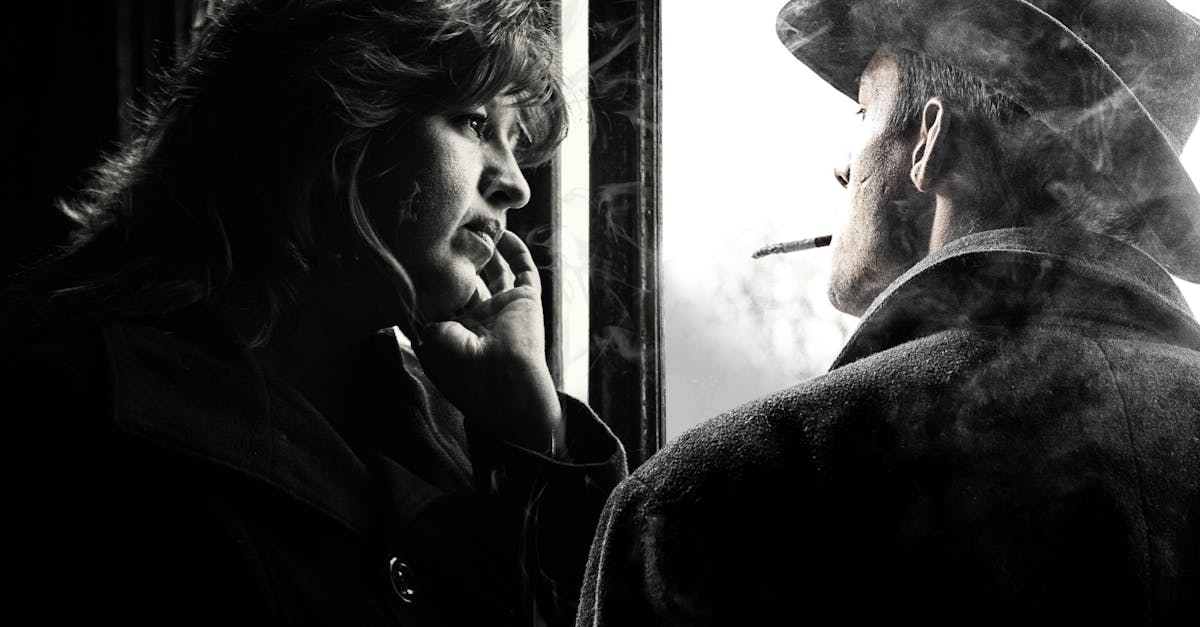

Le corps féminin dans le silence du cinéma gothique, miroir d’ombres et de mystères

La présence du corps féminin dans le cinéma gothique, souvent muette, incarne une richesse expressive essentielle. Dans ce domaine, l’expression silencieuse du corps féminin se déploie comme un véritable langage, chargé d’histoires secrètes et d’émotions contenues, défiant la simple représentation.

La force de cette expression réside dans la confrontation entre le silence et le geste. La silhouette féminine, souvent filmée dans des plans serrés et contrastés, fonctionne comme une lueur spectrale — une présence fragile et énigmatique. Elle incarne des récits d’angoisse, de résistance, parfois de résilience, que le dialogue ne saurait traduire avec autant de justesse.

Les films gothiques réinventent ainsi la place du corps féminin au-delà des clichés habituels. À travers une attention portée au moindre mouvement, au souffle contenu, ils proposent une lecture silencieuse des désirs, des luttes internes, et de la complexité identitaire. Ce corps devient un espace de tension entre vulnérabilité et force, dans un silence puissant et évocateur.

- Expression silencieuse comme déconstruction des stéréotypes

- Le regard féminin : refuge et arme dans le silence

- Gestualité féminine : lenteur, retenue, intensité émotionnelle

- Interaction entre corps féminin et décor, lumière tamisée

| Aspect | Interprétation gothique | Exemple cinématographique |

|---|---|---|

| Silence expressif du corps féminin | Révèle les luttes invisibles et la force intérieure | Plans longs sur expressions faciales et mains |

| Shadow play et lumière rasante | Accentuent le mystère et l’aura énigmatique | Scènes nocturnes mettant en valeur silhouette et contours |

| Interruption du dialogue | Permet une immersion dans l’intériorité | Absence de musique ou parole pour privilégier l’émotion non verbale |

Cette dimension du silence s’inscrit pleinement dans la tradition gothique d’un regard porté à l’intime et à la solitude féminine, où le non-dit, la retenue forment un langage tout aussi fort que la parole, parfois plus vrai encore.

Le silence au carrefour des arts : analogies et différences à travers le prisme gothique

L’étude du silence dans le cinéma gothique invite à le situer dans un dialogue plus large entre tous les arts. Le silence, riche de paradoxes, offre une stratification sensorielle, intellectuelle et symbolique d’une rare complexité. Son usage dans le cinéma s’approche ainsi d’une forme de polyphonie silencieuse, oscillant entre théâtre, poésie, musique et peinture.

Le silence dans le cinéma gothique rejoue ces tensions, souvent dans un espace temporel étiré et ralenti. Il s’apparente à un souffle suspendu, où l’indicible se manifeste sans recours au texte. Cette polyphonie muette a été analysée par des penseurs dont Gilles Deleuze ou Merleau-Ponty, qui considèrent le silence comme un espace ontologique hors langage, chargé de sens fugitifs et d’émotions subtiles.

Le cinéma gothique modernise et sublime ce dialogue, en multipliant les interactions entre le silence et les autres éléments constitutifs : lumière tamisée, décors à la fois réels et oniriques (évoquant parfois la cité du silence fantomatique), montage lent et sevré d’interruptions sonores, jeux d’ombres et de contrastes où se lisent souvent les échos noirs d’un passé intime et collectif.

- Parallèles entre silence théâtral, musical et cinématographique

- Le silence comme espace d’oscillation entre absence et présence

- Effets esthétiques liés au silence dans plusieurs arts

- Approche philo-ontologique du silence dans la création artistique

| Art | Type de silence | Fonction dans l’esthétique gothique |

|---|---|---|

| Théâtre | Pause dramatique, silence chargé | Accentue la tension et l’émotion non dite |

| Musique | Silence rythmique | Renforce l’intensité et offre un souffle |

| Peinture | Silence visuel | Invites à la méditation sur l’image et ses zones d’ombre |

| Cinéma | Silence multiple (sonore, verbal, ontologique) | Constitue la trame narrative, esthétique et émotionnelle |

Ce dialogue entre arts éclaire ce que le cinéma gothique sait mieux que tout autre : convoquer et habiter un espace qui dépasse la parole et l’image, un véritable requiem muet où l’âme se reflète dans une nuit sans limites, une ambiance sonore faite d’absence, de souffle et de mystère.

Le rôle des décors et de l’éclairage dans la création du silence gothique au cinéma

La construction d’une atmosphère silencieuse dans le cinéma gothique ne s’appuie pas seulement sur le mutisme ou l’absence de sons, mais sur une orchestration méticuleuse de l’espace visuel. Les décors, souvent bâtis comme des labyrinthes obscurs ou des ruines plongées dans les brumes sépulcrales, participent à la fabrique de ce silence d’ébène qui enveloppe chaque image.

L’éclairage, quant à lui, travaille en duo avec ces décors pour sculpter l’ombre et la lumière. Une lumière tamisée, diffuse, parfois presque invisible, joue des nuances entre éclat spectral et noir profond. Cette interaction crée une perception où le silence s’incarne physiquement, se ressent comme un poids palpable dans l’air. Le spectateur est projeté dans une cité du silence faite de contrastes, d’interstices sombres et de reflets fugaces.

Il s’agit là d’une écriture visuelle où chaque recoin, chaque texture participe à une narration secrète. Puisque la parole est absente, l’espace parle à sa place, évoquant des présences invisibles, des histoires enfouies. Le silence devient un matériau tangible, travaillé comme une sculpture sonore muette, modelée dans l’ombre et la lumière.

- Décors en ruines, labyrinthiques, symbole du mystère et de l’oubli

- Jeu d’éclairage : contraste entre lueur spectrale et ténèbres opaques

- Sculpture de l’espace : silence incarné par le cadre et le décor

- Lumière tamisée : invitation à la contemplation et au recueillement

| Élément décoratif | Effet désiré | Exemple typique |

|---|---|---|

| Ruines abandonnées | Évoquent la mémoire du passé et le silence du temps | Plans de châteaux délabrés baignés par la brume |

| Lumière tamisée | Met en scène le mystère et la fragilité | Diaphanité dans les intérieurs gothiques |

| Contrastes forts | Accentuent la peur et la solitude | Jeu d’ombres dans les longs couloirs |

Ce travail subtile sur l’image et la lumière est essentiel pour que le silence dans le cinéma ne tombe jamais dans le néant mais devienne un œuvre d’art à part entière, un monde où chaque souffle s’inscrit dans l’histoire, chaque ombre raconte une vérité secrète. Cette esthétique visuelle puissante se retrouve notamment dans les photographies et lieux inspirants listés sur Sombre Passion, véritable hymne au silence et à la solitude.

La musique et le silence : une double présence dans le cinéma gothique

On pourrait croire, au premier abord, que silence et musique s’opposent. Pourtant, dans le cinéma gothique, ils s’enlacent souvent dans une danse ambiguë pour produire une atmosphère dense et envoûtante. La musique ne couvre pas simplement le silence, elle le complète, le creuse, l’amplifie, créant ce que l’on pourrait nommer un requiem muet.

Les compositeurs et cinéastes gothiques exploсent cette relation pour faire vibrer le spectateur, jouant sur l’alternance entre des plages musicales rares et de longs silences absolus. Cette interaction produit des tensions insoutenables, où la moindre note devient lourde de sens et chaque silence une promesse d’effroi ou d’émerveillement.

La musique, souvent minimaliste, épurée, ajoute une couche d’ombre sonore à ce nocturne silencieux. Parfois, elle se limite à un souffle ou un murmure qui se mêle à un silence profond, le transformant en un paysage auditif singulier, propre au cinéma gothique. Ce dialogue énigmatique entre pleine sonorité et absence sonore intensifie le poids du silence et sa charge émotionnelle.

- Alternance musicale et silence pour renforcer la tension

- Musique minimaliste, quasi-invisible, comme prolongement du silence

- Le silence comme composante à part entière de la bande-son

- Effets de souffle et murmure intégrés au silence pour amplifier l’ambiance

| Rôle du silence | Interaction avec la musique | Impact pour le spectateur |

|---|---|---|

| Silence total | Accentue l’attente et la solitude | Immersion dans une atmosphère presque méditative |

| Silence entrecoupé de souffle | Complète la musique minimaliste | Crée une tension émotionnelle subtile |

| Musique rare et espacée | Rend le silence plus lourd de sens | Amplifie la charge dramatique |

Le silence dans le cinéma gothique aujourd’hui : entre héritage et renouvellement

En 2025, le silence dans le cinéma gothique reste une ressource vive, un territoire à explorer qui se réinvente sans cesse. À travers une synthèse entre tradition et innovation, le silence continue d’habiter les œuvres, favorisant des récits à la fois intimes et universels, hantés par une tension intérieure profonde.

Les jeunes cinéastes gothiques puisent dans cet héritage, des films muets allemands aux œuvres plus contemporaines comme celles de Bergman, Resnais ou Kieslowski, pour créer des espaces où le silence est un véritable personnage. Ces temps de calme, suspendus, prolongent le souffle d’un cinéma à la fois visuel, sonore, mais aussi métaphysique.

Dans cette continuité, certains films récents misent sur le silence comme une manière de questionner la solitude, l’exclusion ou la douleur, tout en cultivant un œil esthétique porté vers l’ombre, les brumes sépulcrales et la nuit de verre. Ce faisant, le cinéma gothique entame un dialogue constant entre passé et présent, invitant à une expérience contemplative et intense.

- Réappropriation des techniques muettes dans un cinéma moderne

- Exploration de la lenteur et du silence comme forme d’opposition à la société du bruit

- Dialogue entre figures anciennes et contemporaines du gothique

- Intégration du silence dans une esthétique de la mélancolie et de l’ombre

| Époque | Approche du silence | Exemples notables |

|---|---|---|

| Films muets allemands (années 1920) | Silence comme nécessité technique et expression dramatique | Le cabinet du docteur Caligari |

| Gothique classique (années 1950-70) | Silence employé pour accentuer les mystères et la peur | Films d’horreur gothiques britanniques |

| Cinéma contemporain (années 2000-2020) | Exploration du silence ontologique et symbolique | Œuvres de Bergman, Tarkovski, Kieslowski |

| Cinéma gothique actuel (2020-2025) | Réinvention du silence comme écriture poétique | Films indépendants et expérimentaux |

Pour aller plus loin dans la découverte de cette esthétique, le site Sombre Passion propose une immersion détaillée dans les formes et usages du silence au cinéma gothique, enrichie d’analyses et de ressources rares.

questions fréquentes sur le silence comme langage esthétique dans le cinéma gothique

- Comment le silence influence-t-il l’atmosphère dans le cinéma gothique ?

Le silence crée une ambiance tendue et mystérieuse, renforçant la présence du non-dit et valorisant les contrastes visuels et sonores. Il invite le spectateur à une immersion sensorielle où chaque détail prend une charge symbolique forte. - Le corps peut-il vraiment raconter une histoire sans paroles dans ce contexte ?

Absolument. Le langage corporel devient un vecteur puissant d’expression, permettant d’incarner émotions, conflits et nuances complexes sans recours aux mots. Dans le cinéma gothique, le corps silencieux est un territoire narratif à part entière. - Quel est le lien entre silence et mémoire dans le cinéma gothique ?

Le silence agit comme une mémoire active, inscrite dans l’espace, le corps et les ombres. Il témoigne d’histoires traumatiques ou oubliées, servant de résistance aux oppressions verbales et aux effacements culturels. - Comment le silence dialogue-t-il avec la musique dans ce genre ?

La musique et le silence s’entrelacent pour créer une trame émotionnelle complexe, où l’absence de son accentue les passages musicaux rares, chargés de signification et de charge dramatique. - Pourquoi le silence est-il si prégnant dans l’esthétique gothique ?

Parce qu’il porte en lui l’essence même de la mélancolie, de la solitude et du mystère qui définissent le gothique. Il évoque l’invisible et l’indicible, offrant un espace poétique où tout devient possible.

Laisser un commentaire